- 【イギリスのABガイド】

- スコットランド、エディンバラ在住。街全体が世界遺産で、アーチストが多く住むエディンバラ。一歩路地に入れば、そこは中世の世界。おもちゃ箱の中にいる様なイベントを日々楽しんでいます。日本でまだよく知られていないスコットランドを主に、英国情報をお伝えしていきたいと思います。旅行者の方に役立つ情報を、旅行大好きなガイドがお届けします。

たとえば、次の前句の「中々に(かえって、の意)」はそこで文が終わることはありえないので、「てには」に相当する。

「覚めやすき夢の面影中々に」

こうした前句の場合は、付け句はほとんど自動的に「随」になるしかない。それを「請けてには」と言うようだ。ただし、前句の内容を明確にし、あるいは深化させないと「二句一章」とならず、連歌の意味が無い。

この前句に対して専順という連歌師(だろうか)はこう付けた。

「仮寝くやしき小夜の山風」

「小夜」は歌語で、「夜」と同じだが、優雅な感じになる。「セレナーデ」を「小夜曲」と訳したのは名訳だろう。「仮寝」は「旅寝・野宿」の意味だと三省堂例解古語辞典にあるが、おそらく「行きずりの情事」の意味があると私は見ている。というのは、「難波江の葦のかりね(刈り根・仮寝)のひとよ(一節・一夜)ゆゑ、身を尽くしてや恋ひわたるべき」の仮寝は、明らかに男女が共寝したことを意味しているからだ。単なる旅寝や野宿ではない。

そして、この付け句の「仮寝」も、男女が行きずりの情事をしたことを意味する、あるいは含意するからこそ「夢の面影」という前句の中の肝となる語と意味がつながるのである。

なお、私が今読んでいる、そして最近書いている連歌関係の元ネタとしているのは角川書店の「鑑賞日本古典文学第24巻中世評論集」だが、その中でこの連歌の訳はこうなっている。

「覚めやすい夢に見た面影はかえって……。その仮寝の夢はまことに口惜しい気がする。小夜の山風にうちさまされて。」

意味が分かるだろうか。古語を無難な現代語に逐語的に置き換えた(あるいは古語をそのまま残して全体を現代語らしくした)だけである。私は、この訳を読んでも意味が分からなかった。まず、「さ夜」の意味が分からないし、「仮寝」の意味も分からない。そこで、辞書を引いて、「仮寝」の意味を自分で考えて解釈することで、この連歌全体の意味がおおよそ分かったというわけだ。古文を学ぶことが困難なのがよくわかる。つまり、この「中世評論集」の訳文のように説明がまったく不親切で不十分だからである。

ここで話を終わってもいいが、フェアプレーをするために、私自身の訳文を考えてみる。

「醒めやすい夢の中で見たあの人の面影はかえって」

「(いつまでもその面影を忘れたくない・見ていたかったから)旅寝を醒ましたこの夜中の山風が悔しいことだ」

「なれにし人も夢の世の中」

という七七に、どう五七五を付けるか。

これは、明らかに人事である。しかも、おそらく恋の句である。愛した人との離別後の寂しさである。人生をはかなむ気持ちである。わずか七七に「お腹いっぱい」の人事が詰め込まれている。

とすれば、ここは人事との「逆」で自然を詠み、気分をさっぱりさせると共に、しかも「別れ」とか「はかなさ」の気分は共通部分として残すことで連歌としての一貫性を出す、という方向がベストだとなる。そこで、能阿という連歌師はこう続けた。

「山桜けふの青葉をひとり見て」

「けふ(今日)の青葉」とは、桜の花が散ってだいぶ時が経ったということだ。つまり、桜の花との「別れ」、開花の時がもはや「夢」となるだけの時間経過、散った櫻花の「はかなさ」による人生のはかなさの象徴という七七との共通部分がここにはある。

この二つを続けて読むと、見事に和歌として成立している。しかも名歌と言っていい。

「山桜けふの青葉をひとり見て なれにし人も夢の世の中」

以上、宗祇の「老いのすさみ」を解説した文章を参考に私の分析を述べた。

スコットランド女王メアリー誕生の地、リンリスゴーへ

掲載日:2015/04/24 テーマ: 行き先: / ライター:

タグ:

リンリスゴーの駅。坂を下ればメイン道路へ。

リンリスゴーの駅。坂を下ればメイン道路へ。

宮殿のある歴史ある古い町並み

以前から行ってみたいと思っていたリンリスゴーへ行ってきました。町には宮殿があり、スコットランド女王のメアリーもここで生まれました。町は小さく、大きな湖が宮殿そばにあり散歩の憩いの場所となっているほか、中心街にはカフェなどのお店が立ち並んでいます。エディンバラからは、バス又は電車で行くことができます。スコッツレイルの電車で片道約20分、往復チケット6.70ポンド。リンリスゴーの駅を出ればメイン道路に通じています。案内所は、宮殿入り口近くの建物、カフェの手前にありました。

メイン通りの端には歴史的建物が並び、お店として活用されています。

メイン通りの端には歴史的建物が並び、お店として活用されています。

エディンバラのような…

町並みは、エディンバラに似ているかなというのが第一印象でした。写真にもうっつていますが、三角すい型屋根が多く可愛かったです。ここも銀行やお店が古い建物を利用して立ち並んでいます。有名店よりも、小売店や専門店が多いです。一軒、チョコレート屋さんを発見しました。店内は混んでいて人気があるようでした。他にもパブやカフェも見つけられます。今回は特に立ち寄りませんでしたが、美味しいティールームがいくつかあるという情報を聞きました。

近くによるととても大きい宮殿だということがわかりました。

近くによるととても大きい宮殿だということがわかりました。

スチュアート家が愛した宮殿

歴代のスコットランド王族のお気に入りだった宮殿がここです。メアリー女王が生まれた部屋も見学できます。内部は迷路のようで、一部は崩壊してしまっていますがそれがより神秘性を醸し出しています。実は、館内見学の時に気付いたことが…以前エディンバラの教会を見学しているとき、その教会とロズリン礼拝堂にだけある特別な彫刻があると聞いていました。バグパイプを演奏しているエンジェル。スコットランドらしいモチーフですが、なんと、この宮殿でも発見。ボロボロではありましたが、ここにもあるんだ...とうれしくなりました。

絶景...この言葉がピッタリな景色です。

絶景...この言葉がピッタリな景色です。

みんなの憩いの場所

宮殿前にある湖の周りには散歩コースができています。この日は、週末ということもあり家族連れや犬の散歩をする地元の人が多くいました。白鳥やカモなどの鳥を保護しているようです。湖の周りは約30分ほどで周ることができますが、今回は1時間かけてじっくりと。途中ベンチもあり湖越しの宮殿は絶景です。宮殿の傍には芝生があるのでお弁当を持ってピクニックをするには絶好の場所。この日は、真っ青な青空に、飛行機雲でバッテンのしるしができていて、スコットランドの旗のようでした。

白鳥が羽を休めています。

白鳥が羽を休めています。

今回で、エディンバラガイドを終了いたします。

約2年間のガイド記事、楽しんでいただけたでしょうか?今回をもちましてエディンバラご紹介を終了いたします。ここ最近、独立運動、テレビドラマやスコッチウイスキーの復活などで、スコットランドが観光地としてより注目が集まってきました。まだまだご紹介しきれていない所が多くあります。イングランドやアイルランドとは違う、スコットランドの人のよさ、自然、歴史など魅力いっぱいです。そこに惹かれ他の地域から移住をしてくる人の話を多く聞きます。是非一度、足を運んでみてください。素敵な出会いが皆様にありますように。

・家康は複数の小禄譜代大名で構成した執政機関(老中部屋)を置き、原則として将軍は親政しない方針をとらせた。しかし、執政の任免権は将軍の手中に握らせた。六代将軍家宣が顔色を動かすことなく老中上座柳沢吉保を罷免したのはその例である。役員人事の独裁権を持つほど強いものはない。だからこそ徳川幕府はとにかく二百五十年以上も続いたのである。

・朱子学は君臣秩序維持にきわめて都合のいい支配階級の学問で、百姓、町人にいたるまでこの忠義精神によって抑圧される。これが明治政府にうけつがれる。

・君に背くものは不忠であるという道徳は徳川幕府になってからでき上った。さかのぼっては足利尊氏にも乱臣賊子のレッテルが張(貼)られた。(中略)日本の中国侵略があらわになってきた昭和十年ごろには、尊氏をほめる者は不忠の臣であり、国体を紊す賊子の徒であるとの声が軍部や右翼方面から上がり、「国体明徴」運動が起こり憲法学者の美濃部達吉は天皇機関説で排撃を受け貴族院議員を辞職せしめられ、不敬罪で起訴された周知の事件となる。

・応仁の乱によってすっかり体制が崩れると、それまで続いたところの将軍の源家や足利家も落ちぶれてしまう。天皇も公家も力はない。もっとも、天皇や公家に実力がないといっても、伝統的な権威というものは続いている。天皇が現在まで万世一系として存続している理由についてはっきり説明できない人が多い。歴史的にみて、天皇よりも実際に力が上だった蘇我氏だとか藤原氏、平氏、源氏、足利氏が、天皇になろうとしてなれなかった理由については、誰もはっきりと説明ができないのである。

・(日本書紀によって)皇室の祖先は神武、綏靖、安寧、懿徳以下何々として皇統が上世いらい日本の知識人の頭脳に灼きつけられた。そこに一種の系統主義というものが生まれたとわたしは思う。だからこそ、藤原氏に実力があっても天皇家に対抗して、自分たちが天皇だといってこれに取って代わることができなかった。源頼朝も足利尊氏も天皇にはなれなかった。系統主義によって周囲が容認しないのである。

・後白河法皇は頼朝と対決した。頼朝の家来、上総権介平広常という者が、なにも法皇に遠慮することはない。法皇をやっつけなさいという意味のことを進言した。聞いた頼朝は、たちまち広常を殺した。こんな人間は、いつまたおのれの地位をひっくり返すかもわからないと恐れたからである。これも系統主義のあらわれである。

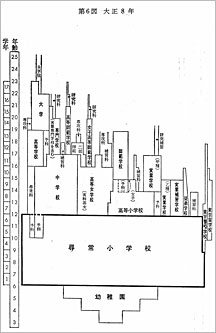

図表が見づらいが、大体は分かるかと思う。6歳で尋常小学校に入学し、12歳で卒業、これだけが「義務教育」で、後は家庭の事情や親の考えでその上に幾つかの路線がある、ということだろう。高等小学校と中学校の区別が私にはよく分からない。

複線型の進学システム

(4) 学校系統図 大正8年 ※

-

上級学校に進学しようとする場合にも、最終的な目標学校に合わせて進路を選択する必要があります。進学できる学校の種類は時期によって異なりますが、総じて「複線型」と呼ばれる複雑な学校制度となっています。

たとえば、高等教育機関まで含めて教育制度整備のほぼ完了した大正8年(1919年)の学校制度を見てみましょう(1940年代以降には戦争という時局変化に対応するため、この教育体制からさらに学校名称や制度が一部変更されます)。(4) は当時の学校の系統図です。この時期は、尋常小学校6年間が義務教育課程です。

尋常小学校卒業後の進路としては、男子の場合には(a)中学校を経て、(a-1)高等学校-大学へと進むルート、(a-2)専門学校へと進むルート、(a-3)高等師範学校へと進むルート、(b)高等小学校を経て、(b-1)師範学校、(b-2)実業学校へと進むルート、さらに(c)として、(c-1)実業学校・(c-2)実業補習学校に進むルートの3つに大きく分けられます。女子の場合も、高等女学校を経て女子高等師範学校へ進むルートと、高等小学校を経て師範学校、実業学校へと進むルート、実業学校・実業補習学校に進むルートの3つに大きく分けられます。女子の場合には、ごく一部の学校を除いて、高等学校にも大学にも進学することは認められていませんでした。