どうでもいい、些細な話なのだが、評論文の中に突然「伝法な口調」を混ぜる、というのは吉本隆明がエッセイでよく使う語法というか、文体なのだが、「紙谷研究所」のこの

「~と熊沢蕃山が言っているぜ」(と森は小説で記している。)

が、それを想起させて気持ち悪い。最近、時々紙谷氏はこの文体を使うようだ。

私自身は紙谷氏の頭脳や知識を高く評価する者だし、その判断はだいたい真っ当だと思う。

しかし、この文体は大嫌いだ。森鴎外がこんな下品な文章を書くわけはない。では、ここでこういう口調にした理由、あるいは心理はどんなものだろうか。それは吉本隆明がこういう口調を使う理由と同じだろうか。吉本の場合(私は吉本の使い方も大嫌いなのだが)は、「江戸っ子を気取る」カッコ付けだろうと思うのだが、紙谷氏は江戸っ子なのか。それとも吉本の真似か。

(以下引用)

「~と熊沢蕃山が言っているぜ」(と森は小説で記している。)

が、それを想起させて気持ち悪い。最近、時々紙谷氏はこの文体を使うようだ。

私自身は紙谷氏の頭脳や知識を高く評価する者だし、その判断はだいたい真っ当だと思う。

しかし、この文体は大嫌いだ。森鴎外がこんな下品な文章を書くわけはない。では、ここでこういう口調にした理由、あるいは心理はどんなものだろうか。それは吉本隆明がこういう口調を使う理由と同じだろうか。吉本の場合(私は吉本の使い方も大嫌いなのだが)は、「江戸っ子を気取る」カッコ付けだろうと思うのだが、紙谷氏は江戸っ子なのか。それとも吉本の真似か。

(以下引用)

最近読んだ森鴎外の小説で、森と思われる主人公が日常の小さな仕事を自分の本来やるべき大きな仕事ではないと考えるのに対して、やはり医師である父が日常の仕事に真剣に向き合っている様を見て、父を尊敬し直すというくだりがある。

父の平生を考えて見ると、自分が遠い向うに或物を望んで、目前の事を好い加減に済ませて行くのに反して、父はつまらない日常の事にも全幅の精神を傾注しているということに気が附いた。(森鴎外「カズイスチカ」/『山椒大夫・高瀬舟』所収、KindleNo.364-366)

日常の与えられた仕事に向き合うことが、実は「天下国家の仕事」に通じるものだと熊沢蕃山が言っているぜ、と森は小説で記している。

PR

アマゾンプライムに「天地無用第五期」が入っており、私は二期くらいまで(明確でないが)しか見ていなかったので、見てみたが、あまりのつまらなさにがっかりしてしまった。第一話の半分くらいまで、得体の知れない二人から数人くらいの人物の会話だけで、途中に第一期の主要キャラクターも出て来るが、ほとんどワンシーンだけのお愛想の登場である。まあ、第三期とか第四期を見ていない人には、まったく無意味な第一話だったわけだ。

「天地無用!」の魅力は、主要キャラの魅力に尽きる。その魅力的なキャラをほったらかしで、途中から出てきた新キャラだけが長々と画面を独占していたのでは、第一期のファンはお呼びでないわけだ。原作の梶島何とかが総監督でもあるので、第三期以降の新キャラも彼の創作なのだろうが、第一期のキャラが好きなファンには、何の魅力も無いキャラである。「天地無用!」の人気が驚くほど失速した理由もそのあたりにあるのだろう。

成功したアニメに新キャラを出すのは危険であるし、それによって古い顔なじみの登場が制限されるのは、戦略としてダメだろう。作者自身が、自分の作品のどこに魅力があったのか、理解していないのではないか。まあ、原作漫画があったとして、アニメはそれとは別にアニメ制作集団の個性と遊びでアニメ独自の魅力を生み出していたのだと思う。「神秘の世界エルハザード」の第二期と同じような失敗だ。成功した第一期のスタッフをまったく使わないで第二期を作り、駄作にしてしまい、再起不能のシリーズとなったのである。まあ、会社上層部が馬鹿だからだ。これはゲームでもよく見られる。

(追記)あさりよしとおのツィートである。別に、「天地無用」の話ではないが、脚本や演出の基本だ。

説明シーンになる度、流れが止まって、付き合わされている感が強くなる某作を観ていて気付いた事。 設定の説明は、作中人物と観客の興味や疑問が重なるように誘導されていれば、それと意識せずにスルスルと入るが、ただ説明台詞を並べても、作り手側の都合の押し付けにしかならん。 自重

「天地無用!」の魅力は、主要キャラの魅力に尽きる。その魅力的なキャラをほったらかしで、途中から出てきた新キャラだけが長々と画面を独占していたのでは、第一期のファンはお呼びでないわけだ。原作の梶島何とかが総監督でもあるので、第三期以降の新キャラも彼の創作なのだろうが、第一期のキャラが好きなファンには、何の魅力も無いキャラである。「天地無用!」の人気が驚くほど失速した理由もそのあたりにあるのだろう。

成功したアニメに新キャラを出すのは危険であるし、それによって古い顔なじみの登場が制限されるのは、戦略としてダメだろう。作者自身が、自分の作品のどこに魅力があったのか、理解していないのではないか。まあ、原作漫画があったとして、アニメはそれとは別にアニメ制作集団の個性と遊びでアニメ独自の魅力を生み出していたのだと思う。「神秘の世界エルハザード」の第二期と同じような失敗だ。成功した第一期のスタッフをまったく使わないで第二期を作り、駄作にしてしまい、再起不能のシリーズとなったのである。まあ、会社上層部が馬鹿だからだ。これはゲームでもよく見られる。

(追記)あさりよしとおのツィートである。別に、「天地無用」の話ではないが、脚本や演出の基本だ。

説明シーンになる度、流れが止まって、付き合わされている感が強くなる某作を観ていて気付いた事。 設定の説明は、作中人物と観客の興味や疑問が重なるように誘導されていれば、それと意識せずにスルスルと入るが、ただ説明台詞を並べても、作り手側の都合の押し付けにしかならん。 自重

このツィートの意味が分からないのだが、「ガソリンを撒いて火の点いたライターを投げても(ライター自体の火が消えて)ガソリンに火は点かない」ということだろうか。それなら、別に「害が広まった」のではなく、放火犯が犯罪に失敗するだけだろう。あるいは、こういう描写をするクリエイターが読者に馬鹿にされるということだろうか。それなら、「最も有害」というほど大袈裟な話ではない。

なお、この件は「ライター」がどのような種類かによるだろう。百円ライターなら、手から離すとすぐにライター自体の火が消えるだろうが、昔のライターなら、ほとんどが火は点いたままだろう。若いクリエイターは百円ライターしか知らない層が多いのかもしれない。

(以下引用)

フィクションで広まった間違った知識で最も有害なものってガソリンまいて火のついたライターを投げることだよな

なお、この件は「ライター」がどのような種類かによるだろう。百円ライターなら、手から離すとすぐにライター自体の火が消えるだろうが、昔のライターなら、ほとんどが火は点いたままだろう。若いクリエイターは百円ライターしか知らない層が多いのかもしれない。

(以下引用)

フィクションで広まった間違った知識で最も有害なものってガソリンまいて火のついたライターを投げることだよな

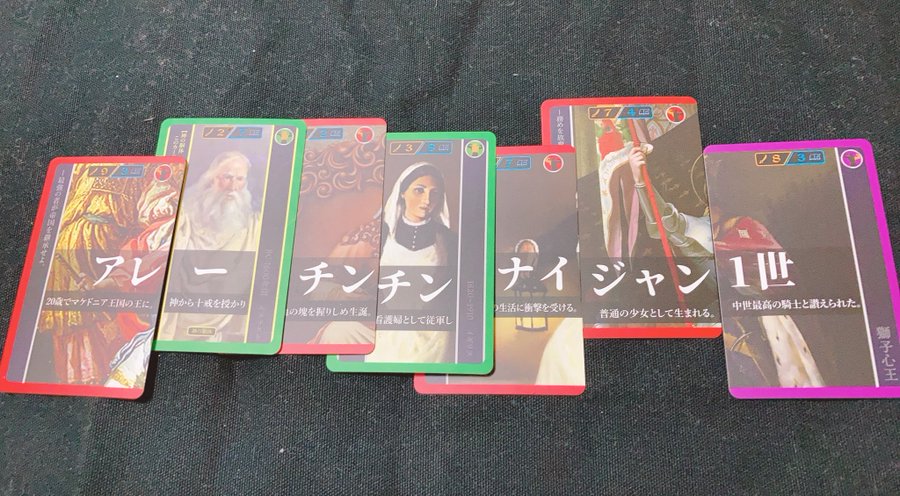

私の書いた少年向け哲学小説に「ソクラトン」とか「ブッダルタ」とか「ロンコン(老子+孔子)」とか出したが、このゲームがいつごろ出たゲームかは知らない。

「ソクラテスラ」なら、発明の才能もある哲学者か。

(以下引用)

「ソクラテスラ」なら、発明の才能もある哲学者か。

(以下引用)

小4男子にソクラテスラ(偉人カード3枚をくっつけて新しい偉人を作るゲーム)を与えた結果こうなる

このスレッドを表示

異世界魔法物アニメの新作をネットテレビで見たのだが、期待した通りの駄作で愚作だった。この手のアニメのお約束だけで作ったような作品だが、我慢して第一話は最後まで見た。

で、私が疑問に思ったのは、この手のアニメだと、女の子の顔やスタイルが皆似たり寄ったりで、服装や髪型くらいでしか判別できないのだが、たとえば主人公が続けて二人の女の子に初対面として会う時、ひとりにはまったく平然と対応し、もうひとりには「か、可愛い」と一目ぼれしたりするのだが、見ている方からは、その可愛さや個性にまったく差がないのである。これが「萌えキャラアニメ」の最大の欠点なのではないか。もちろん、見ているうちにすべてのキャラの区別がつくようになる「ガルパン」のようなアニメもあるが、それは特例だろう。また、同じく水島努の「白箱」も、キャラの判別は容易だ。すぐれた監督やスタッフはそういうものだ。

なお、最初に言ったアニメだが、「お約束」だけで作ったようなアニメの癖に、肝心なところで「お約束」が守られていない。それは、「溜め」はその後の「ずっこけ」のためにある、ということだ。溜めがあれば視聴者は当然その後のズッコケを期待する。それが何もなしで進んだら、いったい何のための溜めだったのか。まあ、すべてにつまらないアニメだったが、それは作る側がアニメの話作りの基本を分かっていない、という面が大きいようだ。その基本を一言で言えば、視聴者の心を踊らせる、つまり操縦することだ。視聴者を笑わせたい、興奮させたい、驚かせたい、という気持ちが無くて、何のためにアニメを作っているのか。異世界物が流行っています、スポンサーがつきました。では、適当に作りましょう、ではアニメ業界にいる理由など無い。

で、私が疑問に思ったのは、この手のアニメだと、女の子の顔やスタイルが皆似たり寄ったりで、服装や髪型くらいでしか判別できないのだが、たとえば主人公が続けて二人の女の子に初対面として会う時、ひとりにはまったく平然と対応し、もうひとりには「か、可愛い」と一目ぼれしたりするのだが、見ている方からは、その可愛さや個性にまったく差がないのである。これが「萌えキャラアニメ」の最大の欠点なのではないか。もちろん、見ているうちにすべてのキャラの区別がつくようになる「ガルパン」のようなアニメもあるが、それは特例だろう。また、同じく水島努の「白箱」も、キャラの判別は容易だ。すぐれた監督やスタッフはそういうものだ。

なお、最初に言ったアニメだが、「お約束」だけで作ったようなアニメの癖に、肝心なところで「お約束」が守られていない。それは、「溜め」はその後の「ずっこけ」のためにある、ということだ。溜めがあれば視聴者は当然その後のズッコケを期待する。それが何もなしで進んだら、いったい何のための溜めだったのか。まあ、すべてにつまらないアニメだったが、それは作る側がアニメの話作りの基本を分かっていない、という面が大きいようだ。その基本を一言で言えば、視聴者の心を踊らせる、つまり操縦することだ。視聴者を笑わせたい、興奮させたい、驚かせたい、という気持ちが無くて、何のためにアニメを作っているのか。異世界物が流行っています、スポンサーがつきました。では、適当に作りましょう、ではアニメ業界にいる理由など無い。

プロフィール

HN:

冬山想南

性別:

非公開

カテゴリー

最新記事

P R