こういう現象は漫画に特有かもしれない。小説などだと、そういう脱線自体が作品としての破綻だと、批評家や真面目な小説愛好家に批判されるからやりにくいだろう。

ところが、英国の小説にはしばしばそういう脱線があり、スターンだったと思うが、脱線こそ小説の太陽である、という趣旨のことを言っていたと思う。フィールディングなども、その種の脱線が多く、「小説とはどんな書き方をしてもいいのだ」ということを後世の人々に教えてくれている。

ところが、英国の小説にはしばしばそういう脱線があり、スターンだったと思うが、脱線こそ小説の太陽である、という趣旨のことを言っていたと思う。フィールディングなども、その種の脱線が多く、「小説とはどんな書き方をしてもいいのだ」ということを後世の人々に教えてくれている。

漫画家がコマの端にちらっと描いたギャグや軽い遊びの絵が世間の、ごく少数ではあるけど誰かの琴線に触れ、一生反芻できるほど深く記憶される現象が好き。表には出ないけど読者の中でその他愛ないものがずっと生き続けるの。普段忘れてるけど時々思い出すの。何十年も。作者の死後も。冥利に尽きる。

PR

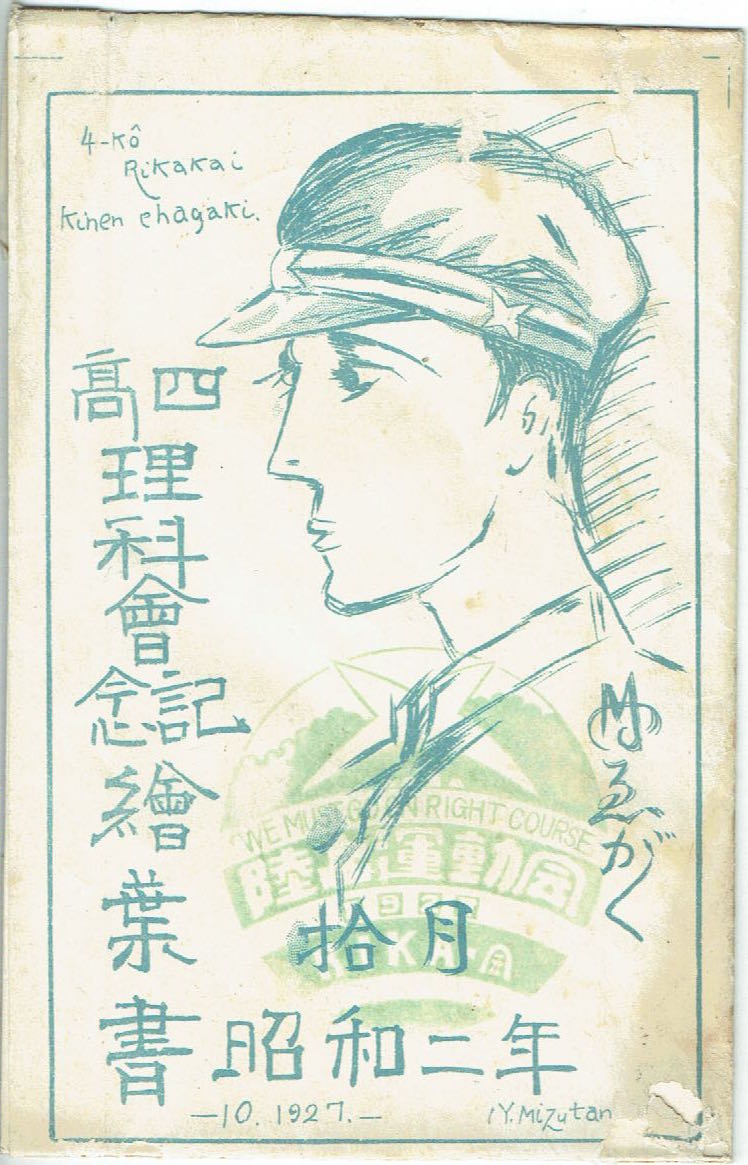

トラックや船の横に書かれた「横書き日本語」がしばしば欧米式の左から右に読む方式ではなく右から左に読む方式であるのは、「動く方向の先から後ろに読んでいく」意味だと思っていたが、上記の絵ハガキが本物なら、「四高」とか「記念」などの書き方を見ると、昔の「横書き日本語」は右から左に読むのが普通だったのかもしれない。そもそも、縦書きは右から左に読むのだから、横書きもそうして当たり前、という考えだったのではないか。つまり、欧米式に慣れた現代人だから、横書き日本語も左から右に読む習慣になっただけかもしれない。もっとも、上の絵ハガキも、右から左に読む方式も併存しており、「どちらでもいい」というルーズなものだったのかもしれない。

おそらく、魔物との契約に我が子を差し出すというのは旧約聖書(ここでは「神との契約」)や西洋の童話・民話・伝説から発想したものだと思う。ファウスト伝説などで見られるように、そもそも契約という思想が西洋的だ。日本だと恩義と報恩という形式が多い。

それを西洋の話にせず日本の中世(戦国時代か)の話にしたのが手塚らしい捻りであり、誰もこの話の冒頭に西洋的な契約概念があるということを指摘した人はいない。さすがに近藤氏も実作者だけあって鋭いと思う。

それを西洋の話にせず日本の中世(戦国時代か)の話にしたのが手塚らしい捻りであり、誰もこの話の冒頭に西洋的な契約概念があるということを指摘した人はいない。さすがに近藤氏も実作者だけあって鋭いと思う。

魔物との契約、その犠牲に我が子を差し出すというのは日本の物語にないモチーフ(だと思うけど、あるかしら)だが、それで生まれたヒルコを流すのは伝統的な展開。こういうテクニックが縦横無尽に使われる。

プロフィール

HN:

冬山想南

性別:

非公開

カテゴリー

P R