「日本と朝鮮半島の2000年」というテレビ番組で古代の朝鮮半島で起こった大海戦「白村江の戦い」の場面に出てくる軍船のCGが気になっていた。

「日本と朝鮮半島の2000年」というテレビ番組で古代の朝鮮半島で起こった大海戦「白村江の戦い」の場面に出てくる軍船のCGが気になっていた。そんな時、神戸市立博物館で《東アジアから神戸 海の回廊=古代・中世の交流と美》という海や船に関わる展覧会が開催されていたので見学してきた。

しかし、古代船の記録はなく、古墳などから出土される埴輪や遺物に描かれた船の絵から想像するしかない。

日本列島では古墳時代から活発になる中国・朝鮮半島との交流に欠かせなかった船が、大阪・奈良を中心にした中小規模の古墳から船形埴輪としてよく出土されている。そしてこれらの古墳の主はヤマト王権中枢に近い実務型の豪族ではないかと考えられている。朝鮮半島・中国との交渉窓口であり時には遠征用の軍船をだす役割も担ったのかもしれないという。

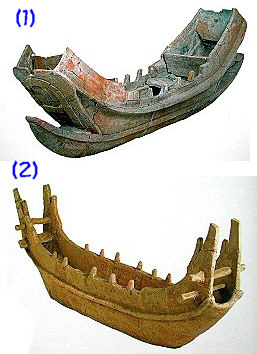

左画像(1)の埴輪は大阪・長原高廻り2号墳出土の船形埴輪だ。船底部は丸太の刳舟で舷側板を組み上げて2層になって船首と船尾を竪板でふさいで耐航性や積載能力を増やす工夫をしている。

左画像(1)の埴輪は大阪・長原高廻り2号墳出土の船形埴輪だ。船底部は丸太の刳舟で舷側板を組み上げて2層になって船首と船尾を竪板でふさいで耐航性や積載能力を増やす工夫をしている。平成元年に大阪市は考古学・船舶工学など関連学者を動員して可能な限りこの船形埴輪に忠実に準構造船を復元した。この埴輪の櫂をこぐ支点の間隔から船底部の長さを12mと割り出し、寸法比(L/W)と用材から幅を2mと決めたそうだ。

また、画像(2)西都原古墳からはゴンドラタイプの船形埴輪も出土している。大きな楠材が豊富に取れた古代では船底部は長さ20mで幅2mは充分あったと思われます。ことによると長さ30m、幅3mの可能性もあったと思われる。ゴンドラタイプは古墳時代後期、6世紀にはこちらの方が多くなってきたようだ。どちらの船形埴輪には帆走のための帆柱はなく漕走が主であったのだろう。

これらの古墳が造られた5~6世紀から百数十年後の飛鳥時代。

661年、中大兄皇子が滅亡した百済の再興の為の援軍を朝鮮半島に送ることになり北九州から、そして瀬戸内・難波の海からも大勢の兵士を乗せた軍船が朝鮮に向かった。

■第一派:661年5月出発。1万余人。船舶170余隻。指揮官は安曇比羅夫。豊璋王を護送する先遣隊。

■第二派:662年3月出発。2万7千人。軍主力。指揮官は上毛野君稚子、巨勢神前臣譯語、阿倍比羅夫(阿倍引田比羅夫)。

■第三派:1万余人。指揮官は廬原君。(出展:ウィキペディア)

663年8月、戦場になった朝鮮半島西岸、白村江(はくそんこう)には待ち受ける唐と新羅連合軍の大型軍船170隻、兵力1万2千人。一方倭国軍は軍船800隻、兵力4万余人と圧倒的な兵力で激突したが、たった2日間の戦闘で、倭軍は軍船の半分400隻と兵1万人を失い大敗北したとなっているが、倭軍がどんな軍船で闘ったのか興味があるので少し想像してみる。

テレビのCG(左)は倭軍の軍船は船形埴輪(1)タイプで2層式の準構造船が帆柱に白い帆を揚げて進んでいるものである。波の大きさからみると船の長さは20mはありそうだ。しかし倭国水軍は800隻とかなりの船は集めたが、これほどの船は少く、殆どはもっと小さい運送船のような船だったという説もある。それに、櫂で漕いでいたのにCGにはマストがあり、木綿もないのに白い帆なんて考えられないなあ。

テレビのCG(左)は倭軍の軍船は船形埴輪(1)タイプで2層式の準構造船が帆柱に白い帆を揚げて進んでいるものである。波の大きさからみると船の長さは20mはありそうだ。しかし倭国水軍は800隻とかなりの船は集めたが、これほどの船は少く、殆どはもっと小さい運送船のような船だったという説もある。それに、櫂で漕いでいたのにCGにはマストがあり、木綿もないのに白い帆なんて考えられないなあ。 それでも追風の時は風を利用していたとするならば右の画像のように両舷に帆柱を立て、その間に「むしろ帆」を揚げていたかもしれない。

それでも追風の時は風を利用していたとするならば右の画像のように両舷に帆柱を立て、その間に「むしろ帆」を揚げていたかもしれない。(右画像は江戸時代にアイヌ民族が用いた舟)

大海戦なので旗艦にはジャンク型の遣唐使船のような構造船がいて指揮をとっていたと考えたいが、倭国にはまだそのような渡海船の建造能力はなかっただろう。

しかし、白村江の戦いの前に倭国は遣唐使船を派遣しているが、それは航海が易しい北路をとっているので準構造船でも充分航海できたはずだ。それに対して、大きく版図を広げようとしていた唐はすでに外征用の大型渡海船を多数持っていたといわれている。

【参考Web】1:白村江の戦い 『ウィキペディア(Wikipedia)』

【参考Web】2:神戸市立博物館 特別展「海の回廊」