ついに萌え絵を否定しない人間は奇形フェチとして扱えとか、秋葉原を封鎖しろとかに笑ってる皆さん、かつて子供向き探偵冒険小説にこんな非難が浴びせられたのをご存じですか。「魔」「黄金」「幻」「城」という文字が題名に使われているのが反民主的で排除すべきなのだと。奴らはそこまでやるのですよ

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

とりあえず、「老残游記」を元に中編の短編小説を書こうと思うが、その中心となる事件を毒殺事件ではなく、カン(オンドル)の煙突を塞ぐことによる一酸化炭素中毒にしようかと考えている。

オンドル

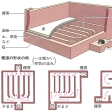

放射暖房の一種。床下に燃焼ガスを通すことにより床の全体または一部を加熱するものをいう。中国では (カン)、朝鮮で温突(オンドル)とよぶ。

(カン)、朝鮮で温突(オンドル)とよぶ。 は寝床のみ暖めるのに対し、温突は床全体を暖める。これは、中国は腰掛式、朝鮮は座式という生活様式の違いによる。歴史的には

は寝床のみ暖めるのに対し、温突は床全体を暖める。これは、中国は腰掛式、朝鮮は座式という生活様式の違いによる。歴史的には のほうが古い。起源の考察に関しては、村田治郎の論文「温突とカンの起源に関する考」(『建築学研究』第27、28号所収・1929)に詳しい。類似の暖房法として古代ローマにもハイポコースト(ヒポコースト)hypocaustがあった。

のほうが古い。起源の考察に関しては、村田治郎の論文「温突とカンの起源に関する考」(『建築学研究』第27、28号所収・1929)に詳しい。類似の暖房法として古代ローマにもハイポコースト(ヒポコースト)hypocaustがあった。

構造材料には土、石など身近なものが使用される。構造は簡単で、土間の上に煙道を設け、その上に板石を敷き、土石、油紙を用いて床を張るが、 のほうが表面仕上げが粗末である。焚(た)き口はかまどと共用され、燃料には薪、石炭などが用いられる。自然対流を利用するので煙道は流れの抵抗を小とする形状にし、灰の掃除の便利、煙の逆流防止にくふうがなされているが、燃焼ガスの漏れによる中毒、床表面の乾燥による埃(ほこり)などの問題がある。

のほうが表面仕上げが粗末である。焚(た)き口はかまどと共用され、燃料には薪、石炭などが用いられる。自然対流を利用するので煙道は流れの抵抗を小とする形状にし、灰の掃除の便利、煙の逆流防止にくふうがなされているが、燃焼ガスの漏れによる中毒、床表面の乾燥による埃(ほこり)などの問題がある。

炊事と暖房とが兼用でき、床暖房で暖房効果がよいため、現在でも中国、朝鮮の北緯40度以北で推定1億人が使用している。[寺井俊夫]

『田中良太郎「オンドルの話」(『建築界』第三巻第12号所収・1957・理工図書)』

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

オンドル

おんどる

(カン)、朝鮮で温突(オンドル)とよぶ。

(カン)、朝鮮で温突(オンドル)とよぶ。 は寝床のみ暖めるのに対し、温突は床全体を暖める。これは、中国は腰掛式、朝鮮は座式という生活様式の違いによる。歴史的には

は寝床のみ暖めるのに対し、温突は床全体を暖める。これは、中国は腰掛式、朝鮮は座式という生活様式の違いによる。歴史的には のほうが古い。起源の考察に関しては、村田治郎の論文「温突とカンの起源に関する考」(『建築学研究』第27、28号所収・1929)に詳しい。類似の暖房法として古代ローマにもハイポコースト(ヒポコースト)hypocaustがあった。

のほうが古い。起源の考察に関しては、村田治郎の論文「温突とカンの起源に関する考」(『建築学研究』第27、28号所収・1929)に詳しい。類似の暖房法として古代ローマにもハイポコースト(ヒポコースト)hypocaustがあった。構造材料には土、石など身近なものが使用される。構造は簡単で、土間の上に煙道を設け、その上に板石を敷き、土石、油紙を用いて床を張るが、

のほうが表面仕上げが粗末である。焚(た)き口はかまどと共用され、燃料には薪、石炭などが用いられる。自然対流を利用するので煙道は流れの抵抗を小とする形状にし、灰の掃除の便利、煙の逆流防止にくふうがなされているが、燃焼ガスの漏れによる中毒、床表面の乾燥による埃(ほこり)などの問題がある。

のほうが表面仕上げが粗末である。焚(た)き口はかまどと共用され、燃料には薪、石炭などが用いられる。自然対流を利用するので煙道は流れの抵抗を小とする形状にし、灰の掃除の便利、煙の逆流防止にくふうがなされているが、燃焼ガスの漏れによる中毒、床表面の乾燥による埃(ほこり)などの問題がある。炊事と暖房とが兼用でき、床暖房で暖房効果がよいため、現在でも中国、朝鮮の北緯40度以北で推定1億人が使用している。[寺井俊夫]

『田中良太郎「オンドルの話」(『建築界』第三巻第12号所収・1957・理工図書)』

オンドルの構造

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

PR

今、清の時代(とは言っても、初期と末期を融合したインチキ歴史だが)の中国を舞台に「老残遊記」と「児女英雄伝」と維新期の日本も含めたフィクションを書こうと思っているが、「漢奸」という言葉は、誰が誰に対して用いたのか、疑問が湧いたので調べてみた。つまり、清末期には「滅満興漢」という思想があったように、漢民族の、支配層である満州族への反抗の機運もあったわけで、そうすると、「漢奸」とは満州族が被支配層の漢民族を蔑視した意味もあったのか、とも思ったわけだ。だが、下の記述によると、その意味合いは無いようだ。単に外国勢力と結託して自国を裏切る売国奴の意味合いで用いたようである。

もちろん、フィクションの中では満州族と漢民族の対立を表す概念として使ってもべつにいいわけである。

なお、概要は、「水滸伝」にも似ているが、最初は残酷な地方支配者に反抗してその支配者を殺した義侠たちが集結し、政府がそれを弾圧しようとするが、その時に阿片戦争が起こり、その義侠たちが義勇兵となり英国軍を悩ませ、あわや勝利する寸前に政府が英国を恐れて英国に降伏し、戦争は敗北に終わる。その義侠たちは日本に渡り、下関戦争や薩英戦争で日本を勝利に導くが、倒幕を優先した薩長勢力によって義侠たちはほとんどが殺され、歴史の闇の中に埋もれる、という話。

まあ、要するに中国でも日本でも英国の「分断して支配せよ」の政治手腕が奏功した、という話である。同国人同士が争えば、外国勢力のいいようにされるという話。

もちろん、フィクションの中では満州族と漢民族の対立を表す概念として使ってもべつにいいわけである。

なお、概要は、「水滸伝」にも似ているが、最初は残酷な地方支配者に反抗してその支配者を殺した義侠たちが集結し、政府がそれを弾圧しようとするが、その時に阿片戦争が起こり、その義侠たちが義勇兵となり英国軍を悩ませ、あわや勝利する寸前に政府が英国を恐れて英国に降伏し、戦争は敗北に終わる。その義侠たちは日本に渡り、下関戦争や薩英戦争で日本を勝利に導くが、倒幕を優先した薩長勢力によって義侠たちはほとんどが殺され、歴史の闇の中に埋もれる、という話。

まあ、要するに中国でも日本でも英国の「分断して支配せよ」の政治手腕が奏功した、という話である。同国人同士が争えば、外国勢力のいいようにされるという話。

「漢奸」という言葉の誕生[編集]

中国において売国奴を指す言葉だが、字義通り受け止めれば、「漢民族を裏切った奸物」と言う事になる。漢奸と呼ばれる有名人には秦檜、呂文煥、石敬瑭、呉三桂、汪兆銘などがいるが、中国の歴史の中で「漢奸」という言葉が生れ、現在の意味となったのは清の時代においてである[4]。清朝では支配の中心であった満州族を除く民族が漢として意識されるようになった。これが漢という言葉で明確に民族を括ることの始まりである[5]。最初は漢と満州族は対立する概念であったが、帝国主義列強の影響が増した19世紀から満州族も漢に含まれるようになる[6]。初めて漢奸という言葉が使われたのは17世紀であり、対立していた南方の部族と通じる漢に使われた。この時、支配の中心にいた満州族とは区別されていた漢の中の存在であり、今日の意味とは異なっていた[7]。

寒川氏の思考の可笑しさは別として、ここに書かれた内容は興味深い。

つまり、言葉は、それ自体に「古色」や「原始性」の匂いを纏っている、ということだ。

私も「王」「魔」「黄金」「幻」「影」「城」「塔」「谷」「密林」という言葉に非常に魅力を感じるのだが、それが子供時代からの刷り込みだったというのは、改めて言われると感慨深い。ところが、それに対する判断は寒川氏の正反対で、私にそういう嗜好を与えてくれた少年時代の読書体験には感謝の気持ちしか無い。そして私は、民主主義は、実際に有効に構築されたなら最善の政治制度だと思っているし、人権は最大限に尊重されるべきだという政治思想を持っている。

つまり、言葉は、それ自体に「古色」や「原始性」の匂いを纏っている、ということだ。

私も「王」「魔」「黄金」「幻」「影」「城」「塔」「谷」「密林」という言葉に非常に魅力を感じるのだが、それが子供時代からの刷り込みだったというのは、改めて言われると感慨深い。ところが、それに対する判断は寒川氏の正反対で、私にそういう嗜好を与えてくれた少年時代の読書体験には感謝の気持ちしか無い。そして私は、民主主義は、実際に有効に構築されたなら最善の政治制度だと思っているし、人権は最大限に尊重されるべきだという政治思想を持っている。

山本貴嗣さんがリツイート

そういう構図というのは見たことがあるような気もするが、ほとんどのドラマや映画でそういう構図が出てきたとはまったく思えない。そもそも、どういうドラマや映画にそんな構図があったか、具体的な名前を挙げてほしいものである。この人は過去のテレビドラマや映画のほとんどを見たと主張するのだろうか。

まあ、確かに、窓の外を見ながら背後の人に話すという構図も時にはあるだろうが、それは、相手を見て話すという構図が連続すると画面が単調になるという単なる視聴者への配慮だろう。特に、窓の外からの画面を入れることで、かなり画面の変化が出る。そして、話している相手の顔が見えない時に、当人にどんな表情が生まれるか(顔と顔を見合わせている時には見せない、真実の表情を見せる。)という興味も生じる。

要するに、現実とフィクションの違いをこのツィート主は理解していないわけで、このツィートをリツィートした山本氏は漫画家であるのに、この言葉に賛同して引用したのなら、「現実性の有無」ということに囚われて、創作者としての自分を顧みなかったのではないか。

現実性云々は抜きにして、演出だけ考えても、対面しての表情しか描かない演出は幼稚だろう。

「結婚しない男」で、普段はただの仕事仲間で友人関係でしかない高島礼子が、主人公の阿部寛との結婚も考えてもいいかな、と心が揺れていた時に、彼が自分をまったく結婚(恋愛)対象と見ていないことを知って、表面上は穏やかにその場を立ち去るのだが、阿部寛を背後にして歩み去る時に、一瞬、顔に苦痛と悲しみの表情を浮かべる。そのシーンで私は、それまであまり評価していなかった高島礼子をいい女優だと思ったのだが、これは演出の素晴らしさと言うべきだろう。つまり、人間には他人には見せない表情があるということだ。

まあ、確かに、窓の外を見ながら背後の人に話すという構図も時にはあるだろうが、それは、相手を見て話すという構図が連続すると画面が単調になるという単なる視聴者への配慮だろう。特に、窓の外からの画面を入れることで、かなり画面の変化が出る。そして、話している相手の顔が見えない時に、当人にどんな表情が生まれるか(顔と顔を見合わせている時には見せない、真実の表情を見せる。)という興味も生じる。

要するに、現実とフィクションの違いをこのツィート主は理解していないわけで、このツィートをリツィートした山本氏は漫画家であるのに、この言葉に賛同して引用したのなら、「現実性の有無」ということに囚われて、創作者としての自分を顧みなかったのではないか。

現実性云々は抜きにして、演出だけ考えても、対面しての表情しか描かない演出は幼稚だろう。

「結婚しない男」で、普段はただの仕事仲間で友人関係でしかない高島礼子が、主人公の阿部寛との結婚も考えてもいいかな、と心が揺れていた時に、彼が自分をまったく結婚(恋愛)対象と見ていないことを知って、表面上は穏やかにその場を立ち去るのだが、阿部寛を背後にして歩み去る時に、一瞬、顔に苦痛と悲しみの表情を浮かべる。そのシーンで私は、それまであまり評価していなかった高島礼子をいい女優だと思ったのだが、これは演出の素晴らしさと言うべきだろう。つまり、人間には他人には見せない表情があるということだ。

山本貴嗣さんがリツイート

なんでさ、ドラマとか映画の登場人物が大事な話をするときって、急に立ち上がって窓際に歩いていって外を見ながら話し出すの?

現実の世界で大事な話をするときに相手に背中むけてる人ってほとんどいないとおもうんだけど、でも大抵の映画やドラマのそういうシーンはそうなってるよね?どういう意図?

これは、後から読んだのだが、そうか、私は欠点の無い人間だったのだ。

ただ、馬のように速くて強い存在には憧れる。ナニが馬並みであったらなあ、とは若いころにいつも思っていたwww

ただ、馬のように速くて強い存在には憧れる。ナニが馬並みであったらなあ、とは若いころにいつも思っていたwww

大童 澄瞳 SumitoOwaraさんがリツイート

プロフィール

HN:

冬山想南

性別:

非公開

カテゴリー

最新記事

P R