僕も小学館の編集部しか知りませんから、確たることは言えませんが、おそらくどこの編集部でも、新人作家については「売れてもらいたい」と考えているはずなので、そこで「苦労する割には売れない」と認識しているジャンルは勧めないと思うんですよね(^_^;) それが「ダメだよ」になったのかな、と。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

「クッキー焼いてフリマで売ってろ」発言が炎上した大きな理由は、クッキーとフリマという、女性の好きなものの代表的なものを完全否定し、そこにフェミニズム魂を掻き立てられた層が大きかったためだと思う。実際、郡氏の心底には「女性憎悪・女性嫌悪」があるからこそ、「クッキー」と「フリマ」という言葉が出てきたと私は心理分析する。

と同時に、郡氏は現在の言論状況全体への不満や苛立ちがあり、それがSNS批判となったのではないか。つまり、献本への返事をなぜSNSに上げる必要があるのか、という批判は、SNSに上げる行為よりも、実はSNSという存在への不満や嫌悪が先にあったのだと推定する。

郡氏は、「ユリイカ」の元編集長らしいが、あきらかに現代の言語世界は「ユリイカ」的なものから遠く離れている。SNS上でユリイカ的な言辞を弄したら、「馬鹿じゃねえの」「何言ってるかわかんね」と思われるだけだろう。つまり、彼は1970年代の化石なのである。

なお、私は高卒してすぐかそこらに「ユリイカ」を読んで、まったく理解できなかった。つまり、気取りまくった文学青年のための同人誌のようなものだ。素人読者を最初から拒絶する世界だったのである。今となっては、読まなくて良かったと思う。そのために精神を健全に保てた。未だにその残党が出版界周辺に棲息していたことのほうが驚異である。

と同時に、郡氏は現在の言論状況全体への不満や苛立ちがあり、それがSNS批判となったのではないか。つまり、献本への返事をなぜSNSに上げる必要があるのか、という批判は、SNSに上げる行為よりも、実はSNSという存在への不満や嫌悪が先にあったのだと推定する。

郡氏は、「ユリイカ」の元編集長らしいが、あきらかに現代の言語世界は「ユリイカ」的なものから遠く離れている。SNS上でユリイカ的な言辞を弄したら、「馬鹿じゃねえの」「何言ってるかわかんね」と思われるだけだろう。つまり、彼は1970年代の化石なのである。

なお、私は高卒してすぐかそこらに「ユリイカ」を読んで、まったく理解できなかった。つまり、気取りまくった文学青年のための同人誌のようなものだ。素人読者を最初から拒絶する世界だったのである。今となっては、読まなくて良かったと思う。そのために精神を健全に保てた。未だにその残党が出版界周辺に棲息していたことのほうが驚異である。

- 郡淳一郎さんがリツイート

-

オルタナ出版史の主題のひとつは、作家の代理人でも版元の使用人でもない「編集」は立つのか、通るのか。必然的に著作権、版権と敵対し、作者を主語とする文学史、出版社を主体とする出版史との階級闘争の様相を呈する。文学の下部構造と出版の無意識に手をつっこんでガタガタ言わせなければならない。

-

1件の返信 30件のリツイート 30 いいね

-

今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す

-

郡淳一郎さんがリツイート

-

-

わたしも炎上したい!

-

3件のリツイート 4 いいね

-

今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す

-

編集者にとって、テクストは「選択又は配列」のための「素材」(「著作権法 第2章第1節第12条〔編集著作物〕」)に過ぎないもんでね。ごめんね。https://twitter.com/tonookamarina/status/1121650591627759617 …

-

-

1件の返信 1件のリツイート 2 いいね

PR

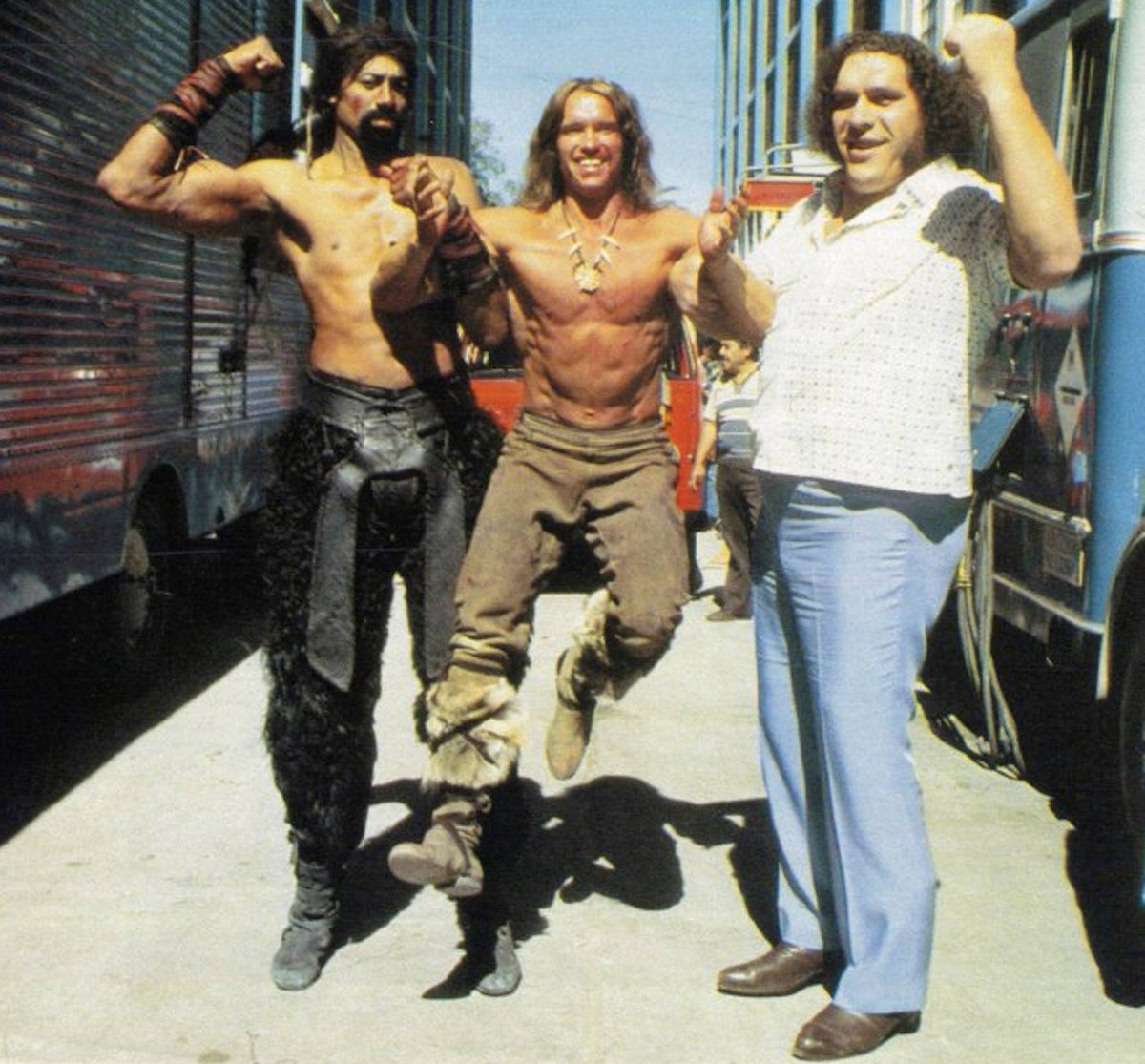

一連の話題と無関係な写真とコメントがひとつ入っているが、興味深い写真なので保存のため残した。つまりシュワルツェネッガーは大男だというイメージだが、あれは映画の中での撮り方(少し見上げるように撮る、同じ画面での相手役に背の低い俳優を使う、など)によるものだろう、と推定できる。確かにアンドレ・ザ・ジャイアントは巨人だったが、他のプロレスラーとの比較では、下の写真ほどの身長の差は無かった記憶がある。おそらく、向かって左側の男もプロレスラーだと思うが、背の高さではアンドレとほぼ等しい。芸能人は意外と背が低いのである。

さて、本題のほうだが、世の中の人間の半分はIQが50以下(笑)という事実が厳然としてあり、その下の部分の人間は、おそらく漫画すら真に理解する能力が無く、本を読む力はもちろん無い。テレビを見ていても、その「読解力(理解力)」は、送り手が意図したものとかなりかけ離れていると思われる。

つまり、山本氏が思う、「後で仲直りするための喧嘩」の類は、大方の非知的な視聴者にはそれほど先読みされていないわけだから、後で仲直りしたら喜んで、「イイ話ダナア」となるのであり、そういう話を書けないクリエイターは「マイナークリエイター」になるのだと思われる。

要するに、クリエイターは、同じクリエイターレベルの知能を消費者に期待してはいけない、ということだ。優れた創作物が同時代人に正当に批評されることはむしろ例外的だと思うのが正しいと私は思っている。優れた作品は、一部の「知的な消費者や批評者」が正当に批評し、それがやがて大きな力となって一般消費者にもその価値が知られるのがふつうだろう。

それは漫画の神様の手塚治虫ですら例外ではなく、一時期は、子供にあまり人気が無くて評価が下がっていたのだが、だんだんと大人層の評価が上がることで作家生命を維持したのである。つまり、手塚が出てきた時には彼に比肩する漫画家がいなかったが、手塚を模倣した漫画が世にあふれ出すと、子供の目には手塚とそのエピゴーネンの違いが分からず、手塚を特に評価しなくなったわけだ。これは手塚のせいではなく、「批評家としての子供」の側の問題だ。子供には「ウンコだシッコだパンツだ」という漫画のほうが「面白かった」だけにすぎない。

さて、本題のほうだが、世の中の人間の半分はIQが50以下(笑)という事実が厳然としてあり、その下の部分の人間は、おそらく漫画すら真に理解する能力が無く、本を読む力はもちろん無い。テレビを見ていても、その「読解力(理解力)」は、送り手が意図したものとかなりかけ離れていると思われる。

つまり、山本氏が思う、「後で仲直りするための喧嘩」の類は、大方の非知的な視聴者にはそれほど先読みされていないわけだから、後で仲直りしたら喜んで、「イイ話ダナア」となるのであり、そういう話を書けないクリエイターは「マイナークリエイター」になるのだと思われる。

要するに、クリエイターは、同じクリエイターレベルの知能を消費者に期待してはいけない、ということだ。優れた創作物が同時代人に正当に批評されることはむしろ例外的だと思うのが正しいと私は思っている。優れた作品は、一部の「知的な消費者や批評者」が正当に批評し、それがやがて大きな力となって一般消費者にもその価値が知られるのがふつうだろう。

それは漫画の神様の手塚治虫ですら例外ではなく、一時期は、子供にあまり人気が無くて評価が下がっていたのだが、だんだんと大人層の評価が上がることで作家生命を維持したのである。つまり、手塚が出てきた時には彼に比肩する漫画家がいなかったが、手塚を模倣した漫画が世にあふれ出すと、子供の目には手塚とそのエピゴーネンの違いが分からず、手塚を特に評価しなくなったわけだ。これは手塚のせいではなく、「批評家としての子供」の側の問題だ。子供には「ウンコだシッコだパンツだ」という漫画のほうが「面白かった」だけにすぎない。

山本貴嗣 @atsuji_yamamoto 9時間9時間前

山本貴嗣 @atsuji_yamamoto 9時間9時間前

-

自分はもうスレてるというか「あとで仲直りするための喧嘩とかよせよ」とか思うんですが(そんなこと言ってるからマイナーなのかもですが)、最後に和解するためにいがみあう親子とか、映画でもドラマでも見てると茶番みたいで辛いんですよね。いいから最初から仲良くしててくれw

-

-

山本貴嗣さんがリツイート

-

-

昨日TVで『キング・オブ・デストロイヤー/コナンPART2』やってたのをチラッと観た。怪物がシュワを投げ飛ばした後の身のこなし方がどうもプロレスラーっぽい動きで、調べてみたら中の人はアンドレ・ザ・ジャイアントだった。なるほど。pic.twitter.com/QtyuNwobyV

-

-

-

続き)そういうこと全然わかんなくて「なんてひどいやつだ許せん!」とか「この作者はこんなことを思ってるのか許せん」とか誤解し怒り始める人いますけど、ふつうの人ってそういうベタな演出見た瞬間にわかる、とかいう感覚ないんですかね。それとも創作を生業にしてる人間の特殊技能なんでしょうか;

-

-

ドラマとかであからさまにひどいことを言うひどいキャラとか出てくるじゃないですか。創作者としては「あーわかったわかった、ここから始めといて後でひどい目に遭うとか、自分の愚かさに気づいて大改心するとかのタメのひどさね。またこの手かよ、見飽きたよその演出」とかいうポジションなのに(続く

-

漫画家のゆうきまさみがデビューしたてのころ、「SFと時代劇はやめておけ」という趣旨のことを編集者に言われたという話で、その補足のツィートである。

漫画家は作る側のプロだが、編集者(出版社の人間)は「売る側のプロ」だから、売れるかどうかについては編集者の考えが妥当性があるだろう。もちろん、時代が変われば売れるものも変わってくる。

なお、「苦労するわりに売れない」の「苦労する」の部分は、時代劇だと時代考証が大変なのと、SFは世界観の構築(ある程度の合理性とリアリティが無いと読者は拒否感情を持つ)が大変だということだろう。完成品に関しては、時代劇はともかく、SFは、読者が理解できない、ということも多いかと思う。少なくとも、一般人の知性でSFが理解できるというのは甘い見方だと思う。だから、小説の世界でもSFという名称を避けるようになったのだろう。

なお、漫画を読まない、あるいは読めない、という人もけっこういるらしい。コマの追い方が分からないのかと思う。私も、アクション漫画だと、どういう状況でこういう姿勢になるのか分からない、ということはよくある。まあ、描き手がヘボなのだろうとは思っている。

漫画家は作る側のプロだが、編集者(出版社の人間)は「売る側のプロ」だから、売れるかどうかについては編集者の考えが妥当性があるだろう。もちろん、時代が変われば売れるものも変わってくる。

なお、「苦労するわりに売れない」の「苦労する」の部分は、時代劇だと時代考証が大変なのと、SFは世界観の構築(ある程度の合理性とリアリティが無いと読者は拒否感情を持つ)が大変だということだろう。完成品に関しては、時代劇はともかく、SFは、読者が理解できない、ということも多いかと思う。少なくとも、一般人の知性でSFが理解できるというのは甘い見方だと思う。だから、小説の世界でもSFという名称を避けるようになったのだろう。

なお、漫画を読まない、あるいは読めない、という人もけっこういるらしい。コマの追い方が分からないのかと思う。私も、アクション漫画だと、どういう状況でこういう姿勢になるのか分からない、ということはよくある。まあ、描き手がヘボなのだろうとは思っている。

ネットテレビでアニメ「電脳コイル」を中盤くらいまで見たが、オタクの作ったオタクのためのアニメという感じである。

いや、子供の描き方は上手いもので、「現実性」が無いわけではない。むしろ「子供の悪」というか、子供なればこその無道徳性の描き方はなかなか凄いと思う。話の最初のあたりの「子供世界の権力闘争」など、読んだことはないがゴールディングの「蠅の王」はこんな感じなのではないか、と思うくらい陰惨である。しかも、カネの計算ばかりしているのも現代的だ。子供たちが主人公のアニメということで期待してテレビを見ていた子供たちやその親たちは困惑しただろう。

とにかく、中盤までは見ているこちらが憂鬱になるような話ばかりなのに、時々挟まる「ここは笑うところですよ」というシーンが、かえって気疲れさせる。つまり、NHK教育放送で放映されたこの作品は、実は子供が見ることなどまったく関係なしに、原作脚本監督の磯光男(おそらくオタク)が、そのオタク性丸出しで、作りたいものを作ったのだろう。

そういう目で見ると、この作品に出てくる子供たちの無道徳性はオタク(しばしばIT技術者などがハッカーになるのは、オタクが道徳規範から逸脱しがちだということだと思う。)の投影に見える。道徳的には子供(つまり無道徳)だが、知能はすごくて、IT技術を駆使する子供たち、がこの話の登場人物たち(主人公の優子と、仲間のひとりを除く)なのである。

いや、子供の描き方は上手いもので、「現実性」が無いわけではない。むしろ「子供の悪」というか、子供なればこその無道徳性の描き方はなかなか凄いと思う。話の最初のあたりの「子供世界の権力闘争」など、読んだことはないがゴールディングの「蠅の王」はこんな感じなのではないか、と思うくらい陰惨である。しかも、カネの計算ばかりしているのも現代的だ。子供たちが主人公のアニメということで期待してテレビを見ていた子供たちやその親たちは困惑しただろう。

とにかく、中盤までは見ているこちらが憂鬱になるような話ばかりなのに、時々挟まる「ここは笑うところですよ」というシーンが、かえって気疲れさせる。つまり、NHK教育放送で放映されたこの作品は、実は子供が見ることなどまったく関係なしに、原作脚本監督の磯光男(おそらくオタク)が、そのオタク性丸出しで、作りたいものを作ったのだろう。

そういう目で見ると、この作品に出てくる子供たちの無道徳性はオタク(しばしばIT技術者などがハッカーになるのは、オタクが道徳規範から逸脱しがちだということだと思う。)の投影に見える。道徳的には子供(つまり無道徳)だが、知能はすごくて、IT技術を駆使する子供たち、がこの話の登場人物たち(主人公の優子と、仲間のひとりを除く)なのである。

キャラ設定とか世界観設定というのは、わりと楽しい作業ではないかと思う。だから、それだけ延々とやっていて、実際の「物語」は、どこかで見たような内容にしかなっていない、という作品はけっこうあると思う。ひどい場合には登場人物の血液型や使っている道具のメーカーまで設定したりするwww アホの極みである。だが、それでも一応はヒット作品になったようだから、読者というのは案外甘い。というのは、読者のほとんどは漫画やアニメにさほど触れていない、「無知な」少年少女だから、過去の名作をほとんど知らないからである。逆に、過去の名作を知りすぎていると、それがプレッシャーになって創作ができない、ということもあるだろう。無知な若者が馬力だけで描いた漫画が大ヒットする、というのはよくある話である。で、そういう作家はたいてい2作目で力量がばれてしまう。最初のヒット作を延々と続けることで、中身の無さ、作家としての幅の無さを隠すという戦略を取るのは賢いと言えるかもしれない。ファンというのは律儀だから、一度好きになった漫画は単行本が出ると継続的に買ってくれることが多い。ほかに漫画をロクに知らない低レベル層のほうが数は多いのだから、そういう層にウケる作品を書けば無敵である。つまり、電通などを利用し、「あの有名芸能人もこの漫画のファンです」とやれば、それだけで購入層はドカンと広がるわけだ。

まあ、それはともかく、どんなヒット作にも、「新しいアイデア」(顔の半分が口というグロな絵柄も新しいアイデアではある。)というのがあったからこそヒットしたのである。いや、漫画誌に載せて貰えたのである。ほとんどの新人漫画家はそこまで行かないで終わる。

では、いかにしてアイデアを得るか、と言えば、それは「換骨奪胎」というのが一番の武器だろう。つまり、西洋ネタを日本を舞台にする、とか、逆に日本の時代劇をアメリカの西部劇にするとかギャング映画にする、とかいった方法だ。

黒澤明の「七人の侍」は西部劇を日本を舞台にしてやったような作品だが、逆にその映画がアメリカで「荒野の七人」という西部劇になり、どちらも大ヒットした。同じく黒澤の「用心棒」はイタリアで「荒野の用心棒」というマカロニウェスタンになり、「ローハイド」以来鳴かず飛ばずだったクリント・イーストウッドの出世作になった。同じく「用心棒」はハリウッドで「ラストマンスタンディング」というギャング映画になったが、こちらはあまりヒットはしなかったようだ。また、これも黒澤の「隠し砦の三悪人」がスターウォーズの第一作の設定に大きな影響を与えていることも知られている。つまり、日本の時代劇を、宇宙を舞台のスペースオペラにすることもできるということだ。換骨奪胎の利用範囲は大きい。

まあ、それはともかく、どんなヒット作にも、「新しいアイデア」(顔の半分が口というグロな絵柄も新しいアイデアではある。)というのがあったからこそヒットしたのである。いや、漫画誌に載せて貰えたのである。ほとんどの新人漫画家はそこまで行かないで終わる。

では、いかにしてアイデアを得るか、と言えば、それは「換骨奪胎」というのが一番の武器だろう。つまり、西洋ネタを日本を舞台にする、とか、逆に日本の時代劇をアメリカの西部劇にするとかギャング映画にする、とかいった方法だ。

黒澤明の「七人の侍」は西部劇を日本を舞台にしてやったような作品だが、逆にその映画がアメリカで「荒野の七人」という西部劇になり、どちらも大ヒットした。同じく黒澤の「用心棒」はイタリアで「荒野の用心棒」というマカロニウェスタンになり、「ローハイド」以来鳴かず飛ばずだったクリント・イーストウッドの出世作になった。同じく「用心棒」はハリウッドで「ラストマンスタンディング」というギャング映画になったが、こちらはあまりヒットはしなかったようだ。また、これも黒澤の「隠し砦の三悪人」がスターウォーズの第一作の設定に大きな影響を与えていることも知られている。つまり、日本の時代劇を、宇宙を舞台のスペースオペラにすることもできるということだ。換骨奪胎の利用範囲は大きい。

プロフィール

HN:

冬山想南

性別:

非公開

カテゴリー

最新記事

P R