中国に来て4ヶ月目の感想、中国人のインテリ層は本当に日本が大好き。日本に詳しいし知識も豊富。

みんなこぞって日本旅行するし、日本文化のアニメやゲームにも造詣が深い。

日本の知中派よりも中国の知日派の方がずっと多い。日本人は自分たちの中国への理解のなさを危惧した方が良いくらい。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

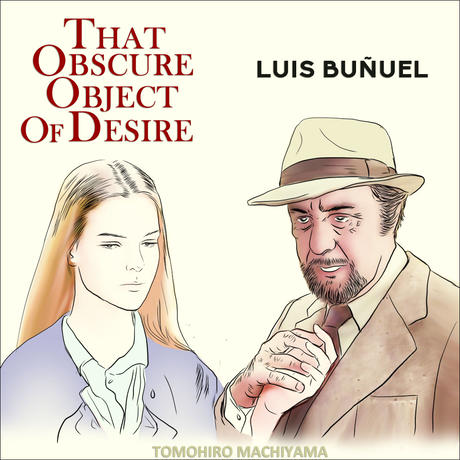

「欲望のあいまいな対象」は見ていないが、面白い題名だと思う。正確には「欲望のあの曖昧な対象」と訳すべきだと思うが、スペイン語原題(があるかどうか知らないが)がどうなのか。

「that」が入るかどうかはわりと重要な気がする。つまり、「欲望のあいまいな対象」全体をぼんやりと問題視しているのではなく、「あの」と強調しているわけだ。つまり、このobjectは特定のものなのか、それとも一般的に見て欲望というものの対象はあいまいなものだということかが問題だ。

そして、映画監督(ブニュエル)の意図が前者だとしても、後者だとしたほうが、哲学的には面白い。哲学は物事を抽象して思考するのであり、特殊事例(抽象化で捨象される)を論じる意味はないからだ。

江戸小話に、大きな商家の箱入り娘が恋煩いしたらしいということで、その相手が誰か調べるように言われた番頭(か乳母)が、相手は誰か娘に聞くと、しばらくモジモジした後で、「誰でもいいの」と答えたという笑い話があるが、案外、人生の実相、あるいは恋愛心理の実相を突いているかもしれない。

要するに、誰かを見て(知って)突然恋をするのではなく、「恋への憧れ」が先にあって、それに良さそうな誰かを見て「この人だ!」と思うのではないか。

欲望そのものがあいまいだという考えもでき、ロリコンが一般化しなかった時代には、幼女に性的欲望を抱く人間はほとんどいなかったのではないか。つまり、「我々は欲望を学ぶ」のである。

「that」が入るかどうかはわりと重要な気がする。つまり、「欲望のあいまいな対象」全体をぼんやりと問題視しているのではなく、「あの」と強調しているわけだ。つまり、このobjectは特定のものなのか、それとも一般的に見て欲望というものの対象はあいまいなものだということかが問題だ。

そして、映画監督(ブニュエル)の意図が前者だとしても、後者だとしたほうが、哲学的には面白い。哲学は物事を抽象して思考するのであり、特殊事例(抽象化で捨象される)を論じる意味はないからだ。

江戸小話に、大きな商家の箱入り娘が恋煩いしたらしいということで、その相手が誰か調べるように言われた番頭(か乳母)が、相手は誰か娘に聞くと、しばらくモジモジした後で、「誰でもいいの」と答えたという笑い話があるが、案外、人生の実相、あるいは恋愛心理の実相を突いているかもしれない。

要するに、誰かを見て(知って)突然恋をするのではなく、「恋への憧れ」が先にあって、それに良さそうな誰かを見て「この人だ!」と思うのではないか。

欲望そのものがあいまいだという考えもでき、ロリコンが一般化しなかった時代には、幼女に性的欲望を抱く人間はほとんどいなかったのではないか。つまり、「我々は欲望を学ぶ」のである。

町山智浩の映画ムダ話140 ルイス・ブニュエル監督『欲望のあいまいな対象』(1977年)。資産家マチウは美しいメイドのコンチータを愛人にしようと追い回すが……。2人の女優が交代で演じる一人の……。

¥216 税込

※こちらはダウンロード商品です

ThatObscureObjectOfDesirePoster.mp3

38.4MB

町山智浩の映画ムダ話140 ルイス・ブニュエル監督『欲望のあいまいな対象』(1977年)。資産家マチウは美しいメイドのコンチータを愛人にしようと追い回すが……。2人の女優が交代で演じる一人のヒロイン、貞操帯、多発するテロ、謎のズタ袋に秘められた意味は?

PR

日本では韓国ドラマのリメイクがかなり作られているが、ほとんどヒットしない、という話である。それなら、リメイクではなく吹き替え版か字幕版でいいのではないかと思うが、実は日本の芸能界でカネを使うこと自体に意義があるわけで、吹き替え版ではカネを使う要素が少ないから嫌われるのだろう。つまり、日本芸能界維持のためのプロジェクトがリメイクドラマであるわけだ。それによって芸能界やその周辺の人々にカネが落ちる。

視聴率の低さについては、単純に「ドラマの根底の精神が日本人にはピンと来ない」ということかと思う。

日本人と韓国人は顔はそっくりだが、気質的な微妙な違いがあり、それが、表面が似ているほど些細な違いが不気味に思われるという「不気味の谷間」になる気がする。簡単な話、日本人だと思っていた相手が韓国語を喋り出した瞬間に、その「不気味の谷間」が生まれるのである。

韓国人に限らず、私は異国人のすべてに「できれば敬遠したい」という気持ちを持っている。白人に関しては、ハリウッド映画と米国テレビドラマで育ったからその気質や文化に慣れ親しんでいるせいであまり不気味さを感じないのだが、アジア人にこそその不気味の谷間があるのである。ある意味、自分が白人ならアジア人にこう感じるだろう、という不気味感を勝手に白人と共有しているとも言える。

顔が似ているのにまったく別人種というのは、なかなか厄介である。

「ボイス 110緊急指令室」(日本テレビ系)でいうと、真木よう子の演技が空回りしていて、せっかくのストーリーが頭に入ってこない。

14年に韓国で放送され、社会現象となったドラマ「ミセン-未生-」(ケーブルチャンネル)を原作にした「HOPE~期待ゼロの新入社員~」(フジテレビ系)が16年に放送された時もダメだった。人気絶頂のHey!Say!JUMPの中島裕翔(26)を主演に持ってきたにもかかわらず、視聴率は6%台に終わった。

原作はリストラや女性の社会進出など、社会問題を忠実に再現した設定や、説得力のあるセリフが満載の重厚な社会派ドラマだったのに、日本でのリメイク版は演出が悪かったのか、視聴者の気持ちを全く掴むことができず、薄っぺらい恋愛ドラマ仕様に仕上がってしまったことが敗因だろう。

視聴率の低さについては、単純に「ドラマの根底の精神が日本人にはピンと来ない」ということかと思う。

日本人と韓国人は顔はそっくりだが、気質的な微妙な違いがあり、それが、表面が似ているほど些細な違いが不気味に思われるという「不気味の谷間」になる気がする。簡単な話、日本人だと思っていた相手が韓国語を喋り出した瞬間に、その「不気味の谷間」が生まれるのである。

韓国人に限らず、私は異国人のすべてに「できれば敬遠したい」という気持ちを持っている。白人に関しては、ハリウッド映画と米国テレビドラマで育ったからその気質や文化に慣れ親しんでいるせいであまり不気味さを感じないのだが、アジア人にこそその不気味の谷間があるのである。ある意味、自分が白人ならアジア人にこう感じるだろう、という不気味感を勝手に白人と共有しているとも言える。

顔が似ているのにまったく別人種というのは、なかなか厄介である。

韓国ドラマのリメイク版が日本でヒットしない決定的な理由

公開日: 更新日:

なぜ、韓国で大ヒットし、人気を約束されていたはずのリメイク版ドラマが奮わないのか。シナリオ自体に問題はないのだが、やはりそこには、役者の演技力であったり、社会的な背景が日本人の感覚に合わないということが考えられる。

「ボイス 110緊急指令室」(日本テレビ系)でいうと、真木よう子の演技が空回りしていて、せっかくのストーリーが頭に入ってこない。

14年に韓国で放送され、社会現象となったドラマ「ミセン-未生-」(ケーブルチャンネル)を原作にした「HOPE~期待ゼロの新入社員~」(フジテレビ系)が16年に放送された時もダメだった。人気絶頂のHey!Say!JUMPの中島裕翔(26)を主演に持ってきたにもかかわらず、視聴率は6%台に終わった。

原作はリストラや女性の社会進出など、社会問題を忠実に再現した設定や、説得力のあるセリフが満載の重厚な社会派ドラマだったのに、日本でのリメイク版は演出が悪かったのか、視聴者の気持ちを全く掴むことができず、薄っぺらい恋愛ドラマ仕様に仕上がってしまったことが敗因だろう。

中国人がなぜ現代日本のカウンターカルチャー(死語か? ポップカルチャーと言うべきか。)が好きになるのかと言うと、ほぼ同じ文化的ルーツを持ちながら、中国は革命によって過去の文化と断絶したためだろう。中国の文化の最良の部分が日本に伝わり、それがアレンジされて大衆化したのが日本のポップカルチャーである。

つまり、現代の日本というのは「かくあり得た別の世界線の中国」であり、中国人には一種の郷愁を伴っているのではないか。たとえば、現実の日本の学校など、日本人にとっては空気の支配する束縛された場所だが、アニメや漫画では、現実の肉体の醜さや体臭の無い萌え絵が象徴するように現実の苦痛が消された理想世界であり、面白い男女が恋愛をしたり遊んだりする世界だ。

まあ、コリン・ウィルソンが言う、「遠くにある美しい砂漠と、今そこにある、靴の中に絶えず砂が入り込む砂漠」の違いである。

つまり、現代の日本というのは「かくあり得た別の世界線の中国」であり、中国人には一種の郷愁を伴っているのではないか。たとえば、現実の日本の学校など、日本人にとっては空気の支配する束縛された場所だが、アニメや漫画では、現実の肉体の醜さや体臭の無い萌え絵が象徴するように現実の苦痛が消された理想世界であり、面白い男女が恋愛をしたり遊んだりする世界だ。

まあ、コリン・ウィルソンが言う、「遠くにある美しい砂漠と、今そこにある、靴の中に絶えず砂が入り込む砂漠」の違いである。

はぁとふる倍国土@若ゲのいたり発売中さんがリツイート

映画というのはもともと絵空事を「本物風に味付けして」見せるものであり、それを「こんなの絵空事じゃん」と思いながら見たら即座に崩壊する世界である。

逆に「絵空事は絵空事として面白ければいいじゃん」というのがアニメである。実写では不可能な描写や実写だと汚らしくなる対象が抵抗感無く見られるようになる。「NEW GAME!」など、現実には汚らしい親父たちがブラック企業でこき使われる話で、それを実写でやったら悲惨で醜いだけだろう。最近の萌え絵アニメのほとんどは、女の子たちを不細工にしたり男の話にしたら成立しない話ばかりである。

フィクションの中でリアリズムが大事なのは、「そこをリアリズムで描かないと子供でもアホ臭く思うだろう」という部分だけだ。

たとえば、私が子供のころに見た日活映画だと、喧嘩の場面で、拳が当たってもいないのに相手が吹っ飛ぶとか、東映時代劇で、まるで踊りでしかないチャンバラ場面などは、子供心に白けたものである。もっと大きなホラだと、たとえば東映SF映画などで地球に彗星がぶつかるから地球に噴射機をつけて軌道から動かす、という大法螺など、まったく抵抗感なく見られたのだ。

つまり、設定自体が空想的なフィクションだという前提ならどんなに非現実的でもいいが、日常的な部分のデティールこそリアリズムが大事だ、ということである。

ただし、日常性のリアリズムと言っても、下のツィートにある「パンツの中に手を入れてボリボリ掻いて『あ~インキン痒か~』」を実写でリアルに描いてそれを面白いと思う観客がDQN以外にいるか、という話だ。要するに、作り手自身がDQNだから実写と漫画の違いを理解していないのである。

実写化で成功した漫画は、非常に少ないのだ。

逆に「絵空事は絵空事として面白ければいいじゃん」というのがアニメである。実写では不可能な描写や実写だと汚らしくなる対象が抵抗感無く見られるようになる。「NEW GAME!」など、現実には汚らしい親父たちがブラック企業でこき使われる話で、それを実写でやったら悲惨で醜いだけだろう。最近の萌え絵アニメのほとんどは、女の子たちを不細工にしたり男の話にしたら成立しない話ばかりである。

フィクションの中でリアリズムが大事なのは、「そこをリアリズムで描かないと子供でもアホ臭く思うだろう」という部分だけだ。

たとえば、私が子供のころに見た日活映画だと、喧嘩の場面で、拳が当たってもいないのに相手が吹っ飛ぶとか、東映時代劇で、まるで踊りでしかないチャンバラ場面などは、子供心に白けたものである。もっと大きなホラだと、たとえば東映SF映画などで地球に彗星がぶつかるから地球に噴射機をつけて軌道から動かす、という大法螺など、まったく抵抗感なく見られたのだ。

つまり、設定自体が空想的なフィクションだという前提ならどんなに非現実的でもいいが、日常的な部分のデティールこそリアリズムが大事だ、ということである。

ただし、日常性のリアリズムと言っても、下のツィートにある「パンツの中に手を入れてボリボリ掻いて『あ~インキン痒か~』」を実写でリアルに描いてそれを面白いと思う観客がDQN以外にいるか、という話だ。要するに、作り手自身がDQNだから実写と漫画の違いを理解していないのである。

実写化で成功した漫画は、非常に少ないのだ。

-

-

アシさんが某漫画のドラマ化に関して漫画なら可愛い絵柄もあってファンタジーとして見れてた過剰な出来事が生身の俳優が演じると汚らしく見えるというあるある意見。俺は松本零士原作、曽根中生監督の『元祖大四畳半大物語』(80)思い出す。

私は栗本薫のファンではないが、「グイン・サーガ」は日本大衆小説史に残る優れた作品だと思っており、それが未完に終わったのはその欠点でも何でもないと思っている。それは「大菩薩峠」が未完に終わったのと同じことである。逆に、その方が読者の想像力に訴えて魅力を増すとすら言えるだろう。

「グイン・サーガ」の場合は、どう終わるかより、途中途中のエピソードや描写のほうが主な魅力なのである。冗長さを言うならば、むしろ序盤のほうに冗長な描写は多い。これは作者が推敲というものを(頭脳内での推敲ではなく、書いたものの推敲を)まったくせず、特に、冗長な部分の削除という作業をまったくしなかったからだろう。と言うのは、作者は一番最初に「世界で一番長い小説を書く」と言明していたからである。

ところが、そういう「雑な」書き方にもかかわらず、書かれた人物が生きて躍動している、というのがこの小説の素晴らしいところである。まあ、当人が言っているように、創作の神が降りてきて、彼女は自動書記状態で書いていたと思う。

私がこの一文を書いたのは、下のツィートなどを読んで、「グイン・サーガ」は出来の悪い小説だと誤解する人がかなり出てくるだろうと思うからである。物語を完結させることに過大な意味を求めるべきではない。物語の元である現実人生には死以外には「完結」など無いではないか。物語の「完結」のほうがむしろご都合主義だとすら言えるのである。

「グイン・サーガ」の場合は、どう終わるかより、途中途中のエピソードや描写のほうが主な魅力なのである。冗長さを言うならば、むしろ序盤のほうに冗長な描写は多い。これは作者が推敲というものを(頭脳内での推敲ではなく、書いたものの推敲を)まったくせず、特に、冗長な部分の削除という作業をまったくしなかったからだろう。と言うのは、作者は一番最初に「世界で一番長い小説を書く」と言明していたからである。

ところが、そういう「雑な」書き方にもかかわらず、書かれた人物が生きて躍動している、というのがこの小説の素晴らしいところである。まあ、当人が言っているように、創作の神が降りてきて、彼女は自動書記状態で書いていたと思う。

私がこの一文を書いたのは、下のツィートなどを読んで、「グイン・サーガ」は出来の悪い小説だと誤解する人がかなり出てくるだろうと思うからである。物語を完結させることに過大な意味を求めるべきではない。物語の元である現実人生には死以外には「完結」など無いではないか。物語の「完結」のほうがむしろご都合主義だとすら言えるのである。

山本貴嗣 @atsuji_yamamoto 7時間7時間前

山本貴嗣 @atsuji_yamamoto 7時間7時間前

-

やはり「一人ペリー・ロ●ダン」の荒行は無理があったか;>RT

-

6件の返信 3件のリツイート 17 いいね

-

今後は興味のあるツイートがもっと表示されるようになります。 取り消す取り消す

-

山本貴嗣さんがリツイート

-

そう思います。 100巻に至る随分手前で、100巻での完結を投げた、と感じました。 作者の気持ちはどうであれ、読み手としては物語に冗長さを感じて離れてしまいましたね。https://twitter.com/komorikentarou/status/1162975779690409985 …

-

-

3件の返信 22件のリツイート 27 いいね

-

プロフィール

HN:

冬山想南

性別:

非公開

カテゴリー

最新記事

P R