[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

そこで、小説の娯楽要素は何か、と言えば、やはり「ストーリー」、物語性だろう。二束三文の大衆小説でも、たいていは物語性を最低限の要素として持っているわけで、それは、「この話はこれから先どうなるのだろうか」と読者を引き込み、連れていく要素だ。それを私は「物語エンジン」あるいは「小説エンジン」と言っている。

そのエンジンが、「レキシントンの幽霊」にはほぼゼロであったというか、無いわけではないが、非常に薄弱で、問題の「幽霊」の謎は解明されず、主人公の友人が何やら何かで衰弱した、という話で終わる。「だから何?」である。小説中のキャラが死のうが衰弱しようが、読者に何の関係があって、興味を持たねばならないのか。そんな義理はない。

まあ、強いて言えば、映画「シャイニング」の「場所そのものが幽霊である」というのが描きたかったのではないか、と思うが、話が尻切れトンボすぎて、読者が引き込まれないうちに終わっている。作者は自分の「ムード描写」能力に自信を持ちすぎていたのではないか。「踊る小人」の見事さとは天と地の違いである。

よく、小児愛好者を「ペド」と言ったりするが、これだと、その人を「小児」と言ったことになる。まるで、寿司の好きな人を「寿司」と言うようなものだ。まあ、その種の蔑称もあることはある。ただし、妙なものを嗜好している場合だ。たとえばいつも短パンを着ている人間に「短パン」という綽名をつける類である。

pedophilia (n.) 1900年、「特に性的に、若い子供に対する異常な愛情」という意味で、ギリシャ語のpais(属格paidos、「子供」)から来たpedo-と、ギリシャ語のphilos(「愛する」を意味する)を組み合わせたものです(-phileを参照)。

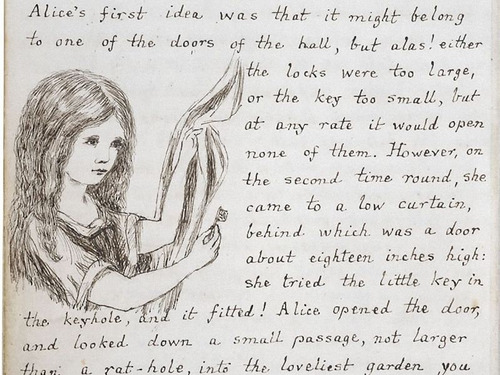

ルイス・キャロル本人が描いた「不思議の国のアリス」のオリジナルと呼ぶべき挿絵いろいろ

「不思議の国のアリス」(1865年)の著者として知られるルイス・キャロルはペンネームで、本名はチャールズ・ラトウィッジ・ドジソンだそうです。

前年の1864年に原型となった「地下の国のアリス」を友人の娘アリス・リデルに贈っており、手書きの本にはルイス・キャロル直筆の挿絵が描かれています。

オリジナルと呼ぶべき挿絵がどんなものなのか、ご覧ください。

image:The British Library Board

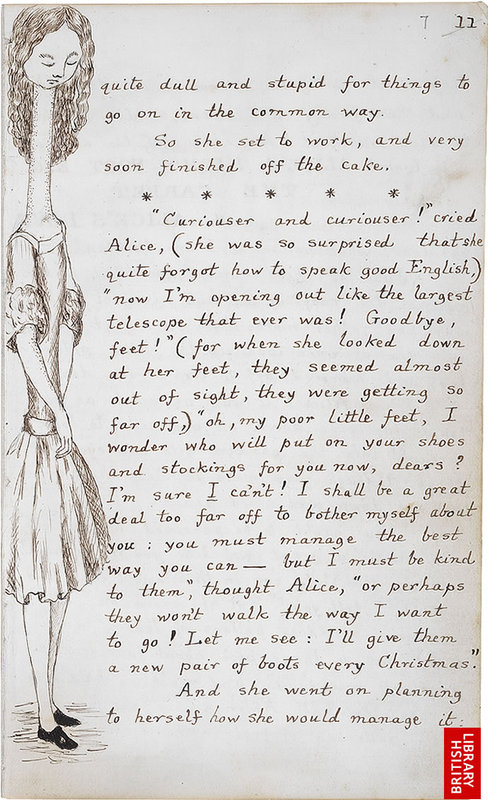

アリスの首が伸びるシーン。

体が縮んだり大きくなったりも「不思議の国のアリス」と一緒。

助言をくれるキノコの上に乗ったイモムシ。キノコを食べることで体の大きさを調整できるように。

原作の時点でこんなに伸びていた首!

ルイス・キャロルの画力の高さに驚きですね。

大英図書館に保存されており、公式サイトでスキャンされた画像をみることができます。

(Virtual books: images only - Lewis Carroll's Alice's Adventures Under Ground: Introduction)

ちなみにサルバドール・ダリもアリスの挿絵を描いています。

(サルバドール・ダリが「不思議の国のアリス」の挿絵を描くとこうなる)

(以下引用)

-

- 2023年06月06日 20:23

- 番長

-

- 2023年06月06日 20:32

- クラスの女の子が全員めっちゃ可愛いとかありえんだろww

-

- 2023年06月06日 21:00

- 生徒会が横並びで廊下を歩く

女生徒「キャー!生徒会長の〇〇様よ!」

そして2クール目で裏生徒会登場

現実にあったら楽しいだろうなぁこれ

-

- 2023年06月06日 23:52

- 作品にもよるだろ

それでも町は廻ってるの学校描写は

かなりリアルな感じだった

-

- 2023年06月07日 03:58

- 美少女

-

- 2023年06月07日 05:49

- 生徒の得点順位が貼りだされる

これって個人情報だよな?

-

- 2023年06月07日 06:59

- 男子一人の所に女子が群がる現象

-

- 2023年06月07日 07:48

- クラスのマドンナが陰キャオタク男子にちょっかいをかけること

-

- 2023年06月07日 11:16

- 昔はどの学校も部外者が入り放題で近所の人が散歩で入ったりしてたがアニメにそういう描写はないな。

生徒会長とかクラス委員は基本的に押し付け合い

アニメみたいにやる気のある生徒会長とか委員会とか存在するのか?なんかやたら書類書いてて忙しいとかいうのもそんなにやること無いと思うが

-

- 2023年06月07日 12:22

- 東京都心だと校庭が屋上にある

-

- 2023年06月07日 12:46

- 友達

-

- 2023年06月07日 18:53

- 現実にもあったりなかったり。大袈裟だったり。

アニメというか主に原作工口ゲのアニメ化にありがちだけど

制服着てるけど※登場人物は全員18歳以上です。って設定

高校っぽいけどこれ高校やなくて大学やろってシーンがやたら多い

高校とは言わずに「学園」って言葉を使う

主人公は一戸建てで一人暮らしで親は死んでる設定多すぎ。そこへヒロインが転がり込んできて何故か一緒に住む展開多すぎ

何故か学校の中で工口いことをする

-

- 2023年06月07日 19:26

- 青春

(以下引用)

2015-01-19

■なぜラノベは馬鹿にされがちなのか

小説ではない、と言う人もいる。

ラノベは何と比べて劣っているのか。

単にみんな、印象論で語っているだけなのかもしれないけれど。

ラノベというのは、漫画でいえば少年漫画のようなものではないか。

少年漫画と青年漫画はそれぞれ客層が異なり、それによって表現の仕方も違ってくる。

どちらか一方が「漫画」であり、もう一方が「漫画」でないということはあり得ない。

ラノベは、ストーリーよりもキャラクターで勝負する傾向があり、

設定は荒唐無稽で、文章は誰でも読める程度に簡易なものが多い。

一般小説とは異なるアプローチで、読者の期待に応えているのだろう。

少年漫画も青年漫画も栄えている漫画とは違い、「小説」は衰退していく一方だ。

今時は、ラノベみたいな表紙絵に、

ラノベみたいな誰にでも読める文章で書かれた「小説」もどきが増えてきた。

こんな状況でラノベなんぞを受け入れたなら、我々の愛する「小説」はどうなってしまうのか。

きっとろくなことにならないに違いない。

また、日頃「小説」どころか本さえ読まないような方々でさえ、