[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

で、ここで論じるのは、「高津カリノ作劇メソッド」である。

つまり、大きな事件らしい事件もほとんど起こらない、日常の話だのに、なぜ読者や視聴者の興味をつなぐことができるのか。そこに何かのメソッドがあると思うわけである。

彼女(作者)の興味の中心が恋愛にあることは確かだろう。まあ、どちらかと言えば「恋愛以前」「恋愛未満」の男女のモヤモヤした関係が、自然と(あるいは誇張されて)小さな事件やドラマを生む、というのが「高津カリノメソッド」だろうと思う。なお、その事件はだいたい「誤解」から生じる。当人たちは大真面目に悩むが、悩む意味が無いことで悩むのだから、はたから見たらこっけいなわけだ。

このメソッドだと、舞台さえ変化させればいくらでもドラマは作れることになる。ファミリーレストラン、役所、声優業界などだ。自分で堂々と言っているように声優業界などまったく知らないようだが、自作のアニメ化に立ち会うことで一般人よりは知っているだろう。他のふたつは、おそらく経験のある職場だと思う。つまり、「場所(話の舞台)」の知識があるわけだ。これだけでも、完全に頭の中で舞台を設定する「なろう小説」の類よりは読者に実感を与える点で有利である。

で、その舞台が、恋愛という異分子を投入することで、或る意味「非日常的な」ドラマが生じるのが「高津メソッド」の本質かと思う。これは、多くのテレビドラマ、特にヒット作品の特徴でもあるのではないか。

とすると、私のように恋愛にほとんど興味の無い人間が「面白いドラマ」を書けるはずがないという、情けない結論になる。まあ、何を面白いと思うかは個人差があるだろうが、世間の多くの人は、政治や戦いよりは恋愛や笑いを好むだろうというのは想像できる。で、私は政治には興味があるが、政治のドラマを書くだけの知識も能力も無いわけである。

としたら、無理にでも恋愛と笑いのあるドラマを考える努力をするべきかな、というのが当座の結論である。恋愛に興味が無いというのも、「自分には関係ない話だから」というだけのことで、恋愛が人間を動かす最大のエネルギーのひとつでドラマの柱であることはよく知っているのである。ちなみに、恋愛方面が苦手な創作者は暴力というドラマを追いかける傾向があると思う。その恋愛は単なるエロ、性欲方面になりがちなのではないか。

(追記)高津カリノの作劇メソッドに追加しておく。それは「登場人物が基本的に変人か馬鹿であること」だ。ただし、馬鹿も変人も善良な人間が多い。と言うより悪人は出ないから読後感がいい。馬鹿だから、誤解しやすく、悩むことが多いのだが、読者から見るとその姿がおかしいわけだ。で、問題解決(誤解が解けること)で、人間関係が少し深まり、つまり男女の間が接近することになる。漫画的には、絵柄が可愛いのですべてがおままごと的な印象になり、読む側のストレスが無い。多少無理な設定も「まあ、漫画だからね」ということで、その無理さもギャグ化される。つまり、高津メソッドは小説では使えない可能性が高い。

(追記)今、高津カリノのツィッターを見ると、私が分析するまでもなく、当人がこう言っていた。www

私の漫画に転生したら十中八九職場等狭い世間で異性とくっつけられるから転生予定の人は気を付けてくれよな!(・ω<)

「四民平等」の夢を持っている。つまり、幕末における無意識的社会主義者みたいなものである。下賤の出であり、尊皇主義の御陵衛士の中で周囲からは孤立している。

御陵衛士

御陵衛士(ごりょうえじ)は、孝明天皇の陵(後月輪東山陵)を守るための組織。高台寺党とも(高台寺塔頭の月真院を屯所としたため)。

経過[編集]

慶応3年3月10日(1867年4月14日)に伊東甲子太郎が思想の違いから新選組を離脱、志し同じ者を新選組から引き抜いて結成した。一応の離脱理由は、泉涌寺塔頭・戒光寺の長老である堪然の仲介によって孝明天皇の御陵守護の任を拝命した事と、それに伴い薩摩藩や長州藩の動向を探るという事であった。最初は五条橋東詰の長円寺(善立寺説もあり)に屯所を構えた。

一和同心(日本国が心をひとつにして和する)・国内皆兵・大開国大強国を基本とし、公議による朝廷(公卿)中心の政体づくりを目指す独自の政治活動を展開した。

同志は弟の三木三郎、篠原泰之進、藤堂平助、服部武雄、毛内有之助、富山弥兵衛、阿部十郎、内海次郎、加納鷲雄、中西昇、橋本皆助、清原清、新井忠雄、斎藤一(斎藤は新選組の間諜とも)の計15名。

他にも、茨木司、佐野七五三之助、富川十郎、中村五郎ら10名も後に合流を図ったが、嘆願に行った会津藩邸で、茨木、佐野、富川、中村の4人が死亡(死因は諸説あり)、残りの6人が放逐という結末となった。これは御陵衛士と新選組との間に隊士の行き来を禁止する約束があり、そのことを知らずに新選組を脱走して御陵衛士に加わろうとした彼らは行き場所を失った形となった(新選組を脱走したものは法度により屯所に連れ戻して切腹ということになっていた)。これとは別に、茨木たちの切腹後に隊で居場所を失い脱走をした武田観柳斎も衛士側に合流を拒否された(そもそも茨木たちの脱走を勧めたのは観柳斎といわれている)。

6月、山陵奉行・戸田忠至に属し、長円寺から東山の高台寺塔頭・月真院に移り「禁裏御陵衛士」の標札を掲げた。一般的に薩摩藩に近づいたとされるが、異説もある(後述)。

新選組とは佐幕と勤王倒幕で袂をわかっただけに、新選組の襲来を恐れていつも刀を抱いて寝たという。ただし、近年の研究では倒幕といっても緩やかなものであり、松平春嶽らの思想に近かったものとも考えられており、薩摩藩とは一定の距離を置いていたという説がある。

11月18日(12月13日)、油小路事件で伊東・藤堂・服部・毛内が死亡。残った同士は薩摩藩邸に逃げた。これにより解散。その後の御陵衛士の生き残りは赤報隊に2番隊として参加した。

御陵衛士及び関連人物[編集]

| 氏名 | 生年 | 生地 | 没年 | 没地 | 備考 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

阿部十郎

|

1837年9月21日 (天保8年8月22日) |

出羽国 | 1907年1月6日 (明治40年) |

東京府 | |||||

新井忠雄

|

1835年3月5日 (天保6年2月7日) |

陸奥国 | 1891年2月15日 (明治24年) |

東京府 | |||||

伊東甲子太郎

|

1835年 (天保6年) |

常陸国 | 1867年12月13日 (慶応3年11月18日) |

京 | 油小路事件において横死。 | ||||

内海次郎

|

1836年 (天保7年) |

武蔵国 または 上野国 |

不明 | 不明 | 1871年(明治4年)以降の消息不明。 | ||||

江田小太郎

|

不明 | 河内国 | 不明 | 不明 | 戊辰戦争以降の消息不明。 | ||||

加納鷲雄

|

1839年12月14日 (天保10年11月9日) |

伊豆国 | 1902年10月27日 (明治35年) |

東京府 | |||||

清原清

|

1831年 (天保2年) |

肥後国 | 1868年6月15日 (明治元年閏4月25日) |

陸奥国 | 白河口の戦いにおいて戦死。 | ||||

佐原太郎

|

1845年 (弘化2年) |

常陸国 | 1868年10月16日 (明治元年9月1日) |

京 | 京下寺町において横死。阿部によれば中西昇の犯行だが、篠原によれば時期も犯人も異なる。 | ||||

篠原泰之進

|

1828年12月22日 (文政11年11月16日) |

筑後国 | 1911年6月13日 (明治44年) |

東京府 | |||||

藤堂平助

|

1844年 (弘化元年) |

武蔵国 | 1867年12月13日 (慶応3年11月18日) |

京 | 油小路事件において戦死。 | ||||

富山弥兵衛

|

1843年 (天保14年) |

薩摩国 | 1868年5月23日 (明治元年閏4月2日) |

越後国 | 越後国吉水村において戦死。 | ||||

橋本皆助

|

1835年 (天保6年) |

大和国 | 1871年6月3日 (明治4年4月16日) |

京? | 慶応3年8月、陸援隊に入隊。 | ||||

服部三郎兵衛

|

1832年 (天保3年) |

播磨国 | 1867年12月13日 (慶応3年11月18日) |

京 | 油小路事件において戦死。 | ||||

三木三郎

|

1837年8月12日 (天保8年7月12日) |

常陸国 | 1919年7月11日 (大正8年) |

茨城県 | |||||

毛内監物

|

1835年3月26日 (天保6年2月28日) |

陸奥国 | 1867年12月13日 (慶応3年11月18日) |

京 | 油小路事件において戦死。 | ||||

茨木司

|

不明 | 陸奥国 | 1867年7月14日 (慶応3年6月13日) |

京 | 会津藩邸において横死。殺害説と自刃説あり。 | ||||

佐野七五三之助

|

1834年 (天保5年) |

尾張国 | 1867年7月14日 (慶応3年6月13日) |

京 | 会津藩邸において横死。殺害説と自刃説あり。 | ||||

富川十郎

|

1844年 (天保15年) |

甲斐国 または 常陸国 |

1867年7月14日 (慶応3年6月13日) |

京 | 会津藩邸において横死。殺害説と自刃説あり。 | ||||

中村五郎

|

1849年 (嘉永2年) |

下野国 | 1867年7月14日 (慶応3年6月13日) |

京 | 会津藩邸において横死。殺害説と自刃説あり。 | ||||

斎藤一

|

1844年2月18日 (天保15年1月1日) |

武蔵国 または 播磨国 |

1915年9月28日 (大正4年) |

東京府 | 慶応3年11月脱走。 | ||||

中西昇

|

1842年 (天保13年) |

武蔵国 または 上野国 |

不明 | 不明 | 阿部によれば同志ではなく、佐原太郎を殺害した。真偽いずれにせよ消息不明。 |

関連項目

(以下引用)

近代国際法確立前[編集]

近代国際法が確立する前まで、かつては捕虜は捕らえた国が自由に処分しうるものであった。

捕虜は、それを勢力下に入れた勢力によって随意に扱いを受け、奴隷にされたり殺されたりした。一方、能力を認められた者は厚遇して迎え入れられることもあった。中世ヨーロッパでは相手国や領主に対し捕虜と引き換えに身代金を要求する事がよく行われた。ただし李陵(前漢の将軍)など敵方から名誉ある扱いを受ける例もあった。これは奴隷でも学のある者が重用されることがあったのと同様の現象と言える。

加えて、捕虜に対して安易に虐待や殺害を行うことは、敵兵に投降の選択を失わせ戦意を向上させてしまう恐れもあることから、その意味でも捕虜に対して相応の扱いをする例はあった。日本の鎌倉時代末期において、前述の事情から助命されるだろうと期待して、赤坂城の反幕府の兵士が幕府に降伏した所、予想に反して全員が殺害されてしまい、それがために同じく反幕府の千早城の兵が激怒し、かえって戦意が高まったという逸話がある。

また、乱戦の中や負傷時に意に反して敵方に捕縛されるケースなどはともかく、自らの意志により投降することは、すなわち敵方に仕えようとする意志表示とみなされた。そのため多くの社会において投降は利敵行為同様の犯罪とされた。

南北戦争[編集]

南北戦争の初期においては相互の捕虜交換が完了するまで武器をとらぬ旨の宣誓を行えば捕虜は仮釈放され、書類上の捕虜交換後に再び軍務に復帰できた。しかし後に南軍における北軍側の黒人兵の惨殺事件の後、北軍は黒人捕虜の扱いを白人のそれと同等とするよう要求し、南軍と政府がそれを拒否したため捕虜交換制度は終焉を迎え、双方で捕虜収容所の建設が始まった。

捕虜の保護[編集]

近代国際法が確立されるにつれ、捕虜は保護されるべきものであると考えられるようになった。そのため、1899年の陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(ハーグ陸戦条約)以降、各種条約によって明文を以て保護されるようになった。

それによって近代的軍隊においては、任務を果たすための努力を尽くした上で、万策尽きた際に捕虜になることは違法な行為ではないものとされる。 理念的には、封建的な軍制や傭兵の時代から、近代市民兵の時代へと移行し、個人の権利保護が重要になったからである。

それだけでなく、捕虜になることを全て違法とすることが、軍事的なデメリットをもたらすことも少なくない。

- 違法として禁じた所で、生命の危機において捕虜になることを全て阻止することは事実上不可能である。

- 捕虜になる事を認めれば、戦略的価値を無くした戦線、形勢逆転の可能性の無くなった戦線をあえて見捨てるという選択肢が可能となり、純軍事的にもメリットが大きい。捕虜になる事を認めない場合は、それが不可能になるため、戦略に影響しない僅かな兵を救出するために多くの装備や人員を割く必要が出てくる。仮にそれだけの犠牲を払っても、救出が成功する保証もない。

- 捕虜になることさえ認めずに見捨てることは、実質死を命ずると同義であって人道的非難を免れず、自軍兵の戦意を削ぐおそれがある。(三国志において、公孫瓚は敵中に取り残された配下を見殺しにした結果、兵は戦意を失い敗北したとされる)

- 帰国すれば捕虜になった罪で処罰が待っている捕虜たちは、敵国に取り入らざるを得なくなり、過剰な対敵協力を招く恐れがある(独ソ戦においてソ連は、赤軍将兵に対してドイツ軍に降伏して捕虜になることを禁じた国防人民委員令第270号を発令したが、その結果捕虜になったソ連兵は祖国に帰っても反逆者として扱われることになったため、ドイツ軍の補助部隊である東方軍団やロシア解放軍に身を投じるものが続出した。司令官アンドレイ・ウラソフもその一人)。

他方で、捕虜を受け入れる側も、捕虜を保護しないことにはデメリットがあり、捕虜を保護する事が考えられるようになった。

- 捕虜を虐待・殺害したことが敵軍に発覚した場合、敗北が決定的になった場合であっても、敵兵は投降の選択を失う。その結果として戦闘が無意味に継続され、対処するために装備や人員を割かなければならず、無駄な損害が増大する。

- 捕虜になった自軍の兵に対しても、報復として虐待や殺害が行われる危険性が高まる。

- 国際的な人道上の問題となりかねず、関係者が後に戦争犯罪者として処罰されたり、中立国や同盟国まで含めた外交上の非難を呼ぶ恐れがある。

- 国内世論からも人道的非難を受け、戦争の円滑な遂行に支障を来たす可能性がある。(ベトナム戦争では、米軍の非人道的行為がアメリカ国内世論の反発を呼び、戦争継続に重大な影響を与えている)

もっとも、上記はあくまで万策尽きて戦闘継続ができなくなった際の問題であり、自ら進んで敵軍に向け逃げ去り捕虜になることは「奔敵」(敵前逃亡)とされ厳罰を受けることが通常である。また正当な事由でやむなく捕虜になった後も、軍機情報の供与といった積極的な対敵協力を行うことは軍法に反することが一般的である。

1949年8月12日のジュネーヴ条約4規程及び1977年の第一追加議定書によって、戦時における軍隊の傷病者、捕虜、民間人、外国人の身分、取扱いなどが定められている。第3条約「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」により、ハーグ陸戦条約の捕虜規定で保護される当事国の正規の軍隊構成員とその一部をなす民兵隊・義勇隊に加え、当該国の「その他の」民兵隊、義勇隊(組織的抵抗運動を含む)の構成員で、一定の条件(a, 指揮者の存在、b, 特殊標章の装着、c, 公然たる武器の携行、d, 戦争の法規の遵守)を満たすものにも捕虜資格を認めた。

1977年の第一追加議定書ではさらに民族解放戦争等のゲリラ戦を考慮し資格の拡大をはかった。旧来の正規兵、不正規兵(条件付捕虜資格者)の区別を排除し、責任ある指揮者の下にある「すべての組織された軍隊、集団および団体」を一律に紛争当事国の軍隊とし、かつこの構成員として敵対行為に参加する者で、その者が敵の権力内に陥ったときは捕虜となることを新たに定めたのである。

なおテロリスト等は国際法上交戦者とはされず、捕虜にはなり得ない。最近では軍隊とテロリスト等が交戦する非対称戦争が注目されている。むやみに捕縛者を犯罪者扱いすれば国内外からの非難を浴びかねないこともあり人道的見地から捕虜に準じた扱いをとるケースが増えている。

交戦者資格を持たない文民は第4条約で保護されているが、積極的に戦闘行為を行い捕縛・拘束された場合は、捕虜ではなく通常の刑法犯として扱われるのが原則である。 裁判は現地部隊で行われる略式裁判(特別軍事法廷)も含まれ、しばしばその場で処刑される。

第3条約は、捕虜の抑留は原則として「捕虜収容所」(俘虜収容所)において行うことを予定している。

ジュネーヴ条約は次の4つの条約および二つの追加議定書から構成されている。

- 第1条約

- 「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

- 第2条約

- 「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

- 第3条約

- 「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

- 第4条約

- 「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」。

- 第1追加議定書

- 「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)」

- 第2追加議定書

- 「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)」

捕虜の義務[編集]

捕虜は、尋問を受けた場合には、自らの氏名、階級、生年月日及び識別番号等を答えなければならない(第三条約第17条第1項)。原則としてこれ以外の自軍や自己に関する情報を伝える義務は無い。

捕虜は、抑留国の軍隊に適用される法律、規則及び命令に服さなければならない。抑留国は、その法律、規則及び命令に対する捕虜の違反行為について司法上又は懲戒上の措置を執ることができる(第三条約第82条)。

将校及びそれに相当する者の収容所又は混合収容所では、捕虜中の先任将校がその収容所の捕虜代表となる(第三条約第79条第2項)。将校が収容されている場所を除くすべての場所においては、捕虜の互選で選ばれた者が捕虜代表者となる(同条第1項)。捕虜代表は、捕虜の肉体的、精神的及び知的福祉のために貢献しなければならない(第三条約第80条第1項)。

将校を除く捕虜は、抑留国のすべての将校に対し、敬礼をし、及び自国の軍隊で適用する規則に定める敬意の表示をしなければならない(第三条約第39条第2項)。捕虜たる将校は、抑留国の上級の将校に対してのみ敬礼するものとする。ただし、収容所長に対しては、その階級のいかんを問わず、敬礼をしなければならない(同条第3項)。

捕虜の虐待[編集]

近代の国際法では、捕虜に対して危害を加えることは戦争犯罪とされるに至ったが、捕虜を虐殺する事件も決して少なくなかった。捕虜を保護し、それを知らしめる事により早期の降伏を促す事のメリットは上記で述べた通りであるが、現実には捕虜を適正に扱うにも食糧や医薬品の提供などの負担が必要であり、補給の途絶や不足が生じた場合にはその余裕がなくなる。よって捕虜の虐待は、そういった余裕の無い場合に頻発した。

第2次世界大戦中の枢軸国側の捕虜虐待は、戦後に連合国によって戦争犯罪として裁かれ、なかには充分な審理を受けられないまま処刑された例も少なくない。それに対して、連合国側の行った捕虜虐待の大半は全く責任を問われないまま終わってしまった(ドイツ人への報復など)。更には、ソ連によるポーランド軍将校の大量虐殺を枢軸国側の捕虜殺害に転嫁した例すら存在した(カティンの森事件)。

第二次世界大戦では、西部戦線におけるマルメディ虐殺事件などが知られている。

また捕虜には、ジュネーヴ諸条約の規定を越える情報を提供する義務は無いため、必要な情報を得るために拷問などの虐待が行われるケースがある。近年ではイラク戦争において、アメリカ軍による捕虜虐待事件(アブグレイブ刑務所における捕虜虐待)が起きている。

また、国際的な戦争においては、捕虜と管理する敵国の将兵の間に文化の違いがあるケースがあり、これにより将兵に虐待の意図がなくとも、捕虜にとっては虐待をされたと解されてしまうケースも考えられる。有名な逸話としては、第二次大戦中、日本の捕虜収容所で捕虜にゴボウを食べさせた結果「木の根を食べさせた」として捕虜虐待として処罰されたとする事例がある。真偽には疑問がもたれているが、NHK大河ドラマ『山河燃ゆ』でも紹介された有名な話であり、捕虜の管理における一つのリスク要因を示している。また捕虜に医療行為として灸を行った事が虐待とされ、笹川良一は誤解を説くために奔走したと自著に記している。またイギリス軍では、ドイツ軍の捕虜の健康のために食事メニューにマーマイトを支給したが、これがあえて粗末な食事を供する虐待と誤解されたという逸話もある、

犯罪者として島送りになっていた主人公は島抜けをし、逃亡するうちに山中の新鉱山を発見し、町の富豪となり、町長となる。

かつて主人公を逮捕した捕り手である蛇原は新政府の警官となっていたが、主人公の顔に見覚えがあり、彼が島抜けをした「あいつ」だと見抜く。しかし、維新前の罪で逮捕はできないので、彼が再び罪を犯す日を虎視眈々と待つ。

この主筋に、維新前後のいろいろな事件や実在有名人を絡めて描く。まあ、山田風太郎の明治物の踏襲だ。

新選組から分裂した御陵衛士の一員で明治まで生き残った鈴木三樹三郎との確執(裏切者、兄の仇と誤解される)を話の中心にするか。

赤報隊(せきほうたい)は、江戸時代後期の幕末に結成された草莽隊で、王政復古により官軍となった長州藩、薩摩藩を中心とする新政府の東山道鎮撫総督指揮下の一部隊である。

経過[編集]

結成から処刑まで[編集]

※本節と次節において、日付は旧暦を用いる。

薩摩藩の西郷隆盛や公家の岩倉具視の支援を得て、慶応4年1月8日(1868年2月1日)に近江国松尾山の金剛輪寺において結成される。隊長は相楽総三で、公家の綾小路俊実、滋野井公寿らを盟主として擁立する。隊の名前は「赤心を持って国恩に報いる」から付けられた。一番隊、二番隊、三番隊で構成されていた。

相楽総三は、薩摩藩邸の浪士隊の総裁として、下野や相模、江戸市内において旧幕府軍に対する挑発的行為として工作活動などを行い、これが戊辰戦争の最初の戦いである鳥羽・伏見の戦いのきっかけにもなった。

赤報隊は新政府の許可を得て、東山道軍の先鋒として、各地で「年貢半減」を宣伝しながら、世直し一揆などで旧幕府に対して反発する民衆の支持を得た。しかし、新政府は「官軍之御印」を出さず、文書で証拠を残さないようにした。そして、新政府は財政的に年貢半減の実現は困難であるとして密かに取消し、年貢半減は相楽らが勝手に触れ回ったことであるとして、公家の高松実村を盟主としていた高松隊とともに偽官軍の烙印(明治?年2月10日付け「回章」)を押した。

一番隊は信濃国へ進むと2月6日には中山道と甲州街道の分岐点である下諏訪宿を拠点とし、碓氷峠を占拠して北陸雄藩と江戸の連絡を遮断することを計画したが、東山道軍は信濃各藩に赤報隊捕縛の命令を下し、2月17日には追分宿で小諸藩などに襲撃され惨敗。3月3日、下諏訪宿の外れで相楽や渋谷総司ら8名が処刑された。また高松隊を主導した伊豆出身の小沢一仙も甲府近郊の山崎刑場で処刑された。また年貢半減を沿道の農民に布告した赤報隊北信分遣隊の桜井常五郎ら3名も3月5日に追分宿で処刑された。しかし、赤報隊に加わっていた公家は処刑の対象から除外された。

なお、二番隊は新政府に従い、京都へ戻り、のちの徴兵七番隊に編入され、三番隊は各地域での略奪行為が多く、桑名近辺で多くの隊士が処刑された。

黒駒勝蔵の加入[編集]

また、赤報隊には甲斐国上黒駒村(山梨県笛吹市御坂町)の博徒・黒駒勝蔵も加入している。勝蔵は上黒駒村を拠点に敵対する甲斐の博徒や駿河の清水次郎長との抗争を繰り広げていたが、慶応元年(1865年)には甲斐国において大規模な博徒取り締まりが実施され、勝蔵は甲斐を逃れている。その後、勝蔵は盟友関係にあった岐阜の水野弥太郎のもとへ身を寄せ、弥太郎を介して慶応4年(1868年)正月に「小宮山勝蔵」の変名を用いて赤報隊に加盟する。

相楽総三の処刑・水野弥太郎の捕縛により赤報隊が解散となると勝蔵は上京し、京都で四条隆謌の徴兵七番隊(第一遊撃隊)に入隊し戊辰戦争に参加しているが、明治4年10月14日(1871年11月26日)に新政府から第一遊撃隊脱退の嫌疑で捕縛され、処刑されている。

勝蔵は尊王家でもあった上黒駒村の檜峰神社神主武藤外記・藤太親子の私塾に学んでおり、勝蔵が赤報隊や官軍に加わった背景には武藤親子からの思想的影響が考えられている[1]。

名誉回復[編集]

明治3年、伊那県大参事となった元赤報隊員落合直亮らによって兵部省に建碑の嘆願書が提出され、処刑場跡(張付田)に「魁塚(別名=相楽塚)」が建てられた。相楽の孫である木村亀太郎は、赤報隊の関係者と共に名誉回復に奔走した。その結果、1928年(昭和3年)、相楽総三に正五位、渋谷総司に従五位の位階が追贈され、全員ではないが、名誉回復は果たされた。

第二次世界大戦後、下諏訪では赤報隊を顕彰する相楽会が結成された。今尚、魁塚では、毎年4月3日(命日である旧暦3月3日の1ヶ月後に合わせたものと思われる)に遺族を招いて相楽祭を行い、供養している。

また、2008年4月には、岐阜県不破郡垂井町岩出の菁莪記念館の駐車場に、住民の手による赤報隊の顕彰碑が建立されている。

同じ「偽官軍」と称された高松隊の小沢一仙は祀られないまま名誉も回復されずに今に至っている。

赤報隊の実態[編集]

「官軍の捨て駒にされた悲劇の主人公」として扱われてきた赤報隊だが、必ずしも正義の軍であったとは言えない一面があった[2]。

慶応3年(1867年)10月、討幕の密勅を根拠として、西国と東国で同時挙兵する構想が練られていた。相楽たちは関東3か所で挙兵する計画を立てていたが、その後、大政奉還が実現したことにより密勅は取消されている。薩摩藩は江戸薩摩藩邸宛てに関東での攪乱工作の停止を指示し、大政奉還の翌日にも「鎮静」するように念を押している。それにもかかわらず、相楽たちは指示をことごとく無視して出流山事件と荻野山中陣屋襲撃を起こし、いずれも鎮圧されている。相楽たちの軍資金は豪商を襲って得たものであった。相楽たちの挙兵は旧幕府方を刺激し、庄内藩と旧幕府軍による江戸薩摩藩邸の焼討事件に発展している[2]。

江戸を脱出した相楽たちは近江の金剛輪寺で赤報隊を結成し、赤報隊は東海道先鋒総督府の指揮下に入り、桑名への進軍を指令されたが、ここでも相楽は独断で東山道に進んで「御一新」と「旧幕府領の当年分、前年未納分の年貢半減」を布告している。年貢半減の布告は朝廷の了解を得ていたが、のちに撤回されている[2]。

赤報隊一番隊は東山道鎮撫総督府への所属替えを希望し、2月上旬には薩摩藩兵の付属になるよう指示を受けていた。しかしながら、相楽は指示に従わず独立行動を続行し、碓氷峠を目標に進軍する。相楽たち赤報隊の度重なる独立行動や独断専行を危惧した新政府は赤報隊に帰還を命じたが、相楽たちは命令に従わなかった。これにより、相楽たち赤報隊は官軍の名を利用して沿道から勝手に金穀を徴収し、略奪行為を行う「偽官軍」と見なされることになる[2]。

東山道軍は、赤報隊捕縛命令を信州諸藩に通達し、かねてより赤報隊の振る舞いに反感を抱いていた小諸藩など近隣諸藩が連合を組んで赤報隊を攻撃した。このとき相楽は、今まで無視してきた東山道総督府からの召喚にようやく応じて隊を留守にしていた[2]。

出頭した相楽は、東山道軍所属を正式に認められたものの、小諸藩から赤報隊による勝手な金策や、暴行行為を通報されたことにより、ついに処刑された(相楽総三・赤報隊史料集)[2]。

各隊の構成[編集]

その他[編集]

戦後のテロ組織の幾つかに幕末の赤報隊にあやかり、赤報隊を名乗る団体が存在した。1987年1月24日には、赤報隊を名乗る団体が朝日新聞社阪神支局などを襲撃した(赤報隊事件)。

関連作品[編集]

- 長谷川伸『相楽総三とその同志』(『江戸幕末志』改題)新小説社 1943 のち中公文庫

- 岡本喜八 監督『赤毛』1969年

- 野口達二『いい話ほどあぶない 消えた赤報隊』さ・え・ら書房 1978年 ISBN 9784378020266

- 北方謙三『草莽枯れ行く』集英社文庫 2002年 ISBN 9784087474428

- 東郷隆 『雪中の死』(短編集『我餓狼と化す』実業之日本社文庫 収録)

(以下引用)

反動の時代(1825年 - 1855年)[編集]

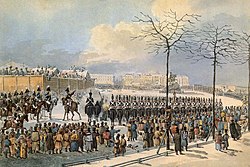

1825年11月19日に急死したアレクサンドル1世には跡継ぎの男子がなく、皇位の継承に空白が生じ、弟のニコライ1世(在位1825年 - 1855年)が即位するまでに3週間を要した[n 7]。この混乱に乗じる形で12月14日に自由主義貴族や士官たちが決起した(デカブリストの乱)。専制政治の打倒と農奴制の廃止を主張する、この反乱の背景はナポレオン戦争に遡り、戦争の際に多数の教育を受けたロシア軍士官が従軍しており、西欧の自由主義思想に接した彼らは国内で秘密結社を組織して専制体制の祖国の改革を模索するようになった[104]。

将校たちは皇帝への宣誓を拒否し、約3000人の反乱軍が憲法制定を要求して元老院広場に集結した[105]。準備不足のまま決起した反乱は容易く鎮圧され、首謀者たちは絞首刑またはシベリア流刑となった[106]。だが、反乱に対する政府の苛酷な報復によって、逆にデカブリストに対する知識人たちの共感が集まり、彼らはロシアにおける革命運動の最初の殉教者と見なされるようになった[107]。

ニコライ1世は革命から専制体制を守るために「正教、専制、国民性」(Православие, Самодержавие, Народность)のドクトリンを標榜して警察国家体制の構築を図った[108]。更なる反乱を阻止すべく、ニコライ1世は革命予防措置を目的とする「皇帝官房第三部」と呼ばれる政治秘密警察を設け、スパイが各地に配置された[109]。検閲法が定められて思想弾圧が行われ、さらに弾圧は教育は学問にも伸び、庶民の高等教育への道が閉ざされた[110]。

法体系の不備に不満を持ったニコライ1世は左遷されていたスペランスキーを再起用して法令の集成にあたらせ、1830年に「ロシア帝国法律大全」を編纂させ、1833年には「ロシア帝国法典」を発布した[111]。これによって官僚制の発展・整備が促された一方で、軍人出身のニコライ1世の武官重視の姿勢によって「行政の軍事化」の傾向が現れるようにもなっている[112]。

この時代、ロシアでは農民暴動が増加しており、ニコライ1世は革命予防のために現行の農奴制を維持しつつ、農奴の状態を改善しようと試みたが、効果を上げることはできなかった[113]。

(中略)

19世紀前半のロシアでは、ロシアの後進性を痛烈に批判したチャーダーエフの『哲学書簡』(1830年)に端を発して、インテリゲンチャ(知識階級)の間で西欧派とスラヴ派との論争が起こった[123]。ホミャコーフを代表的思想家とするスラヴ派は西欧を「堕落したもの」と認識してピョートル1世以前の伝統への回帰を唱え、西欧の個人主義に対比する、ロシアの伝統的な農村共同体(ミール)の集産主義を称揚した[124]。これに対して、ベリンスキーをはじめとする西欧派はスラヴ派の主張を無知と空想の産物に過ぎないと否定し、ロシアの後進性を批判した[125]。

大改革と革命の胎動(1855年 - 1881年)[編集]

1855年3月2日にアレクサンドル2世(在位1855年 - 1881年)が即位した。クリミア戦争の戦況は好転せず、セヴァストポリは1年近くの包囲戦の末、8月に陥落した。ロシアの継戦能力は尽き、翌1856年3月に黒海の艦隊保有禁止、ボスポラス・ダーダネルス海峡の軍艦通行禁止、ベッサラビア南部の割譲といった屈辱的な内容のパリ条約が締結されて戦争は終わった[126]。ナポレオン打倒に主要な役割を果たして以来、ロシアはヨーロッパ最強の陸軍大国と見なされてきたが、近代化された英仏軍に敗れたことにより、その自尊心は大きな打撃を受けることになった[127]。

貴族領主に人格的に隷属させられた農奴は全農民の半数近い約2300万人が存在しており、敗戦を契機に諸悪の根源と見なされた農奴制への非難が強まった[128]。後に「解放皇帝」と呼ばれるアレクサンドル2世本人は保守的な考えの人物であったが[129]、改革の必要に迫られ、進歩的官僚を登用して改革に取り組むことになった[130]。アレクサンドル2世は戦争終結の詔勅で改革の意向を明らかにし、さらに貴族団の前で懸案であった農奴解放についての演説を行い「下からよりは、上からこれを行うべきである」と宣言する[131]。

1861年2月19日(3月5日)に農奴解放令が公布され、農奴には人格的な自由と土地が与えられた[132]。しかしながら、土地が無償分与された訳ではなく、政府が領主に対して寛大な価格で買戻金を支払うことになり、解放された農奴は国家に対してこの負債を支払わねばならなかった[133][n 9]。また、土地の1/3程度が領主の保留地となり、多くの場合、元農奴は耕作地が狭められた上にやせた土地が割り当てられた[134][135]。大概の分与地は農村共同体(ミール)によって集団的に所有されて農民への割り当てと様々な財産の監督が行われ、元農奴は領主に代わって農村共同体に自由を束縛されることになった[136]。農奴制は廃止されたものの、解放から暫くの間、農民の生活は一層苦しくなり、農奴解放令の内容に不満を持った農民の暴動が各地で引き起こされる結果となった[137]。

農奴解放によって都市労働者(プロレタリアート)が供給され、工業が活性化し、ブルジョワジー階級が増加してロシアの資本主義経済が加速された[138]。だが、革命家たちは、解放された農奴たちは単に産業革命を始めるための賃金奴隷(en:wage slavery)にされ、ブルジョワジーが領主にとって代わっただけであると信じた。アレクサンドル2世の思惑と異なり、農奴解放令によって逆に社会矛盾が激化することになり、革命の緊張は緩和されなかった[139][135]。

アレクサンドル2世はヨーロッパ・ロシア34県とこれに属する郡に代議制議会を持つゼムストヴォ(地方自治機関)を設置する地方行政改革を行い[140]、さらに司法改革[141]、教育改革[142]そして軍制改革[143]をも実施しており、農奴解放を含めたこれら一連の改革は「大改革」(Великая реформа)と呼ばれる[144]。

(中略)

この時代、これまで貴族中心だったインテリゲンチャの世界に変化が生じ、聖職者や下級官吏、商人など様々な階層の知識人が現れるようになった(ラズノチンツィ:雑階級人)[163]。1860年代のインテリゲンチャの特徴は既存の価値観や権威を否定するニヒリズムである[164]。主な思想家には西欧のそれとは異なるロシア独自の社会主義を提唱したゲルツェン[165]とチェルヌイシェフスキー[166]、無政府主義を主張してヨーロッパの革命運動で活躍したバクーニン[167]がいる。

やがて、専制政治の打倒を標榜する革命的な傾向がより強まり、ロシアの農村共同体を基盤とした資本主義を経ない社会主義社会の実現を目指すナロードニキ(人民主義者)が現れる[168][169]。彼らは政府の弾圧を受けながら労働者への宣伝活動を続け、そして、バクーニンの影響を受けた革命家たちが「人民の中へ」(ヴ・ナロード:в народ)を標語に農民への宣伝活動を広げた[170]。1874年は「狂った夏」と呼ばれ、数千の男女が農村に入り、農民に対する革命宣伝を試みている[171][172]。だが、農民は彼らを理解せず、この運動は失敗に終わり、多数の運動家が逮捕される結果に終わった[173][172]。

この後、ナロードニキの一部は「土地と自由」を結成して運動を継続するが、彼らの革命運動は過激化し、官吏を狙った暗殺事件が相次ぎ、1879年にはアレクサンドル2世も標的となった[174]。政府の弾圧により多数の活動家が逮捕され、またテロリズム路線の是非を巡って「土地と自由」も「人民の意志」派と「土地総割替」派とに分裂した[175][169]。1881年2月には冬宮にダイナマイトを仕掛けられる事件が起き[176]、そして、3月1日、テロによる政治革命を標榜する「人民の意志」派がアレクサンドル2世に対する爆弾テロを成功させた[177](アレクサンドル2世暗殺事件 (1881年))。