1: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:19:57 ID:uPkZ

青葉「何人死んだ? 2人くらいか?」警察「36人」青葉「え?」警察「36人」

2: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:20:34 ID:UDUm

太古からそう言われとるやん

3: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:20:53 ID:grpA

悲しいな

5: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:21:33 ID:Ddfj

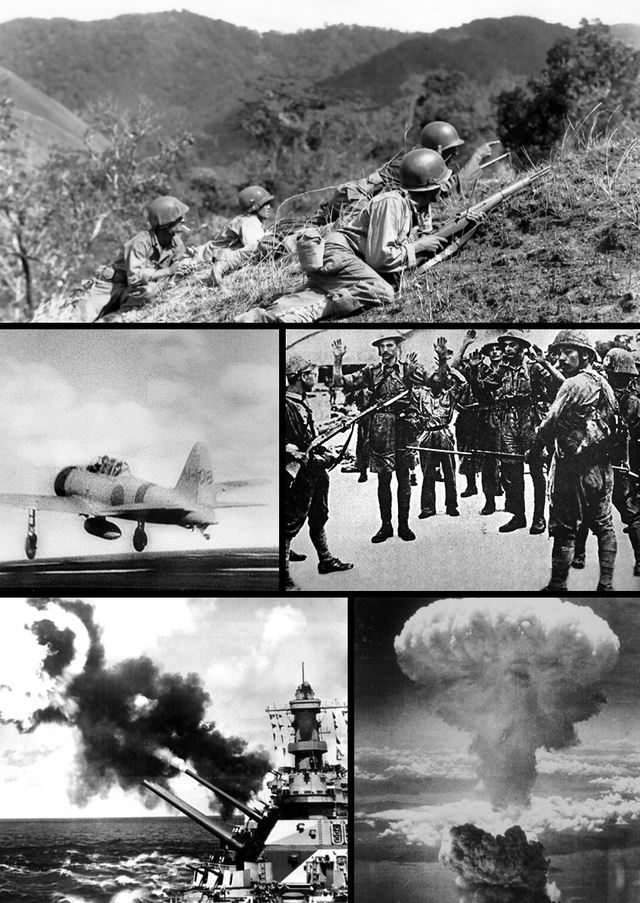

でも貴族も陣頭で戦ってたから…(WW1)

6: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:21:42 ID:BpcS

騙すんやなくて強制やで

7: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:22:30 ID:zBY5

騙すってどういうことなんや?

8: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:22:51 ID:uPkZ

>>7

なんか戦争による犠牲は尊いとか死後は天国とか

なんか戦争による犠牲は尊いとか死後は天国とか

19: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:27:06 ID:zBY5

>>8

戦争のたびに言ってるん?

戦争のたびに言ってるん?

22: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:27:30 ID:uPkZ

>>19

ワイ80歳以上になってまうよw

ワイ80歳以上になってまうよw

41: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:33:46 ID:zBY5

>>22

いやどういうこと?

戦争の嘘ってなになん?

いやどういうこと?

戦争の嘘ってなになん?

43: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:34:48 ID:uPkZ

>>41

戦争で死ぬことは尊いとか国のために命をかけるのは素晴らしいとかね

戦争で死ぬことは尊いとか国のために命をかけるのは素晴らしいとかね

73: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 21:20:31 ID:zBY5

>>43

聞いたことないし毎回そんなことやってるんか?

侵略者に殺されへんようにする戦争もあるやろ

聞いたことないし毎回そんなことやってるんか?

侵略者に殺されへんようにする戦争もあるやろ

74: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 21:31:08 ID:uPkZ

>>73

ナショナリズムってそれの典型やない?

アメリカやら日本かて最後の戦争はそないな理由でいっとるし

いま戦争しとる中東かて天国いけるとか宗教的な理由でドンパチしてますやん

ナショナリズムってそれの典型やない?

アメリカやら日本かて最後の戦争はそないな理由でいっとるし

いま戦争しとる中東かて天国いけるとか宗教的な理由でドンパチしてますやん

76: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 22:05:45 ID:zBY5

>>74

いやアメリカの最後の戦争ってどれや

アフガニスタンのやつなら911の報復やし日本の場合は経済的に追い込まれたから戦争になっただけやぞ

中東の場合は天国じゃなく土地奪われただけ

いやアメリカの最後の戦争ってどれや

アフガニスタンのやつなら911の報復やし日本の場合は経済的に追い込まれたから戦争になっただけやぞ

中東の場合は天国じゃなく土地奪われただけ

77: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 22:07:41 ID:uPkZ

>>76

ちゃうて本質的な理由じゃなくて

兵士を戦争に送りつける時の理由や

それこそプロパガンダだらけやないか

ちゃうて本質的な理由じゃなくて

兵士を戦争に送りつける時の理由や

それこそプロパガンダだらけやないか

9: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:23:59 ID:uPkZ

昔の戦争なら英雄になれるけど

銃でドンパチの時代やとむりやし生き残っても二、三年の生活費くらいしかくれんよな

銃でドンパチの時代やとむりやし生き残っても二、三年の生活費くらいしかくれんよな

10: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:24:10 ID:2bMo

結局、人の上に立っている人間が糞だったり交渉失敗すると世界って終わっちゃうんよ

11: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:24:43 ID:uPkZ

>>10

そう考えると親が政治家だから政治家になった連中ってやばないか?

そう考えると親が政治家だから政治家になった連中ってやばないか?

13: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:25:08 ID:HGB9

>>11

せやぞ

だから世襲制状態なの問題なんやで

せやぞ

だから世襲制状態なの問題なんやで

15: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:25:47 ID:2bMo

>>11能力による 本来は政治なんて崇高な奴がやるべきや

でも最も汚れてるからこうなっとる

職場も管理者がゴミだと内ゲバになるやろ

でも最も汚れてるからこうなっとる

職場も管理者がゴミだと内ゲバになるやろ

17: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:26:31 ID:uPkZ

>>15

一理ある

歴史やとなんか一代目は素晴らしいけどその後孫とかがだめで死ぬよな

一理ある

歴史やとなんか一代目は素晴らしいけどその後孫とかがだめで死ぬよな

52: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:39:12 ID:lAaL

>>17

歴史だけじゃなく企業とかもそう

歴史だけじゃなく企業とかもそう

54: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:39:38 ID:uPkZ

>>52

なんか国とか組織が滅ぶときって必ずそれよな

なんか国とか組織が滅ぶときって必ずそれよな

12: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:24:43 ID:wIEE

>>1

そうやってる間に他国に侵略されるからな

そうやってる間に他国に侵略されるからな

14: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:25:26 ID:uPkZ

>>12

ぶっちゃけ貧しい状況のままなら誰が支配者とか関係ないんやないか?

ぶっちゃけ貧しい状況のままなら誰が支配者とか関係ないんやないか?

16: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:25:59 ID:wIEE

>>14

そう思ってる間に他国に虐殺されるからな

そう思ってる間に他国に虐殺されるからな

18: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:26:49 ID:uPkZ

>>16

ぶっちゃけ子供もおらんしええんやないかなって

ぶっちゃけ子供もおらんしええんやないかなって

21: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:27:27 ID:wIEE

>>18

ただの破滅主義者やんけワロタ

ただの破滅主義者やんけワロタ

23: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:28:23 ID:uPkZ

>>21

破滅ってか

この宇宙が寿命あってワイ個人も寿命があること知ってるから

無理に争う意味がないと感じただけやな

破滅ってか

この宇宙が寿命あってワイ個人も寿命があること知ってるから

無理に争う意味がないと感じただけやな

20: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:27:09 ID:uPkZ

たたかって死ぬより侵略されるほうがまぁましやろ

25: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:28:33 ID:wNgB

ガキww

何自分が発見しました風に言ってるんだ

そんなことみんな知ってるわ

掲示板してる暇があれば勉強しろ

何自分が発見しました風に言ってるんだ

そんなことみんな知ってるわ

掲示板してる暇があれば勉強しろ

29: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:29:18 ID:uPkZ

>>25

でも世の中結構な割合で国のために争えとか子供産めって人おおない?

でも世の中結構な割合で国のために争えとか子供産めって人おおない?

32: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:30:32 ID:wNgB

>>29

何歳?

何歳?

33: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:30:39 ID:uPkZ

>>32

25

25

36: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:31:59 ID:wNgB

>>33

絶対ウソだろ

レスがガキ臭い

絶対ウソだろ

レスがガキ臭い

37: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:32:10 ID:uPkZ

>>36

嘘じゃないで自衛官や

嘘じゃないで自衛官や

26: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:28:35 ID:2bMo

マルクス・アウレリウス・アントニヌスは最古にして最高の啓発書残しとるけど息子のコンモドゥスは糞やからな

なんでこの聡明な親父からこんな外道気狂いが生まれたって理解できないレベル

なんでこの聡明な親父からこんな外道気狂いが生まれたって理解できないレベル

30: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:29:46 ID:uPkZ

無理する必要ないと思うんだよね

34: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:31:12 ID:wIEE

イッチの理論でいくと殴り殺されかけて抵抗できるのに人間いつか死ぬから抵抗するなっていうことか?

35: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:31:42 ID:uPkZ

>>34

別に守るべきものがある人もおるしない人とかはええんやないかな

別に守るべきものがある人もおるしない人とかはええんやないかな

42: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:34:08 ID:uPkZ

ぶっちゃけこのままゆっくり日本が衰退する方がええよ

無理に改革したりして痛いよりよっぽど

無理に改革したりして痛いよりよっぽど

47: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:36:21 ID:PEQK

権力者や金持ちと戦って倒してもまた別の奴が権力者や金持ちになるだけや

49: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:37:21 ID:uPkZ

>>47

ぶっちゃけそれでいいと思う一代目は基本競争から勝った資質もちやん

その子供や孫がそう言う経験や競争にない状態で立場引き継ぐからおかしくなるだけで

ぶっちゃけそれでいいと思う一代目は基本競争から勝った資質もちやん

その子供や孫がそう言う経験や競争にない状態で立場引き継ぐからおかしくなるだけで

48: 名無しさん@おーぷん 23/04/19(水) 20:36:21 ID:uPkZ

例えば日本中の金持ちとか権力者が先陣きって戦えばノブレスオブリージュとして後には続くけど

そうじゃないとやる気もでないし尊くもなんともないよな

そうじゃないとやる気もでないし尊くもなんともないよな