×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

フィッツジェラルドの「The great Gatsby」の日本語訳題名が「華麗なるギャッツビー」というアホな訳がされているのはみなさんご承知だろうが、これはその当時映画題名に「華麗な(る)」という題名を付けるのが流行っていたため、映画がそういうアホな題名になり、その後では小説もそういう題名を踏襲しているだけなのを知っている人も少なくなったのではないか。当然、原題は「偉大なるギャッツビー」と訳すべきものである。

ところで、このアホな死に方をした、どうやらギャングの小ボス、あるいは成り上がりチンピラらしい男がなぜ「偉大な」とされているか、ということを問題視した人はあまりいない気がする。

というのも、フィッツジェラルドはアメリカ文壇では群小作家のひとりだとされているからではないか、と思われるし、それも当然ではないか、と私は思うが、別の面では大作家たちが足元にも及ばない重要性を持った作家だとも思っている。たとえば、私はほとんど読んだことがないが、スタインベックとかフォークナーなどは、長い作品を書いただけの、根気のある鈍才作家だと見ることも可能だろう。そこは趣味の問題だ。

では、なぜフィッツジェラルドが重要作家だと私が思うのか。それは、彼の詩人性と思想性にある。このふたつは一体である。つまり、彼は詩も哲学書も書かなかった詩人であり思想家なのである。そして、小説を書く才能(「物語」を作る才能)が無いのに小説家になった、「道を間違えた」作家だ、というのが私の考えだ。

「偉大なるギャッツビー」は、私が昔から気になっている作品なのだが、小説を読んだこともなく、映画もまともに見たことがない。映画は、レッドフォード版をテレビで見たと思うが、ほとんど覚えていない。ところが、小説を読まなくても、私はこの作品を日本で一番理解している人間、いや、それは言い過ぎだが、この作品の精神をかなり理解している人間のひとりだという気がする。それは、この作品の本質が、作品冒頭に書かれたエピグラフ(引用句)にあると思うからだ。極論すれば、この小説を読まなくても、小説の大筋を知っていて、このエピグラフに感動できるなら、それはこの作品を本質的に理解したということである、と私は思う。何しろ、フィッツジェラルドは「小説の下手な小説家」なのだから、真面目に作品を読むと、かえって混迷に陥るとすら私は思うのである。

そこで、ダイジェスト好きの私が、この作品を思い切ってダイジェストしてみるつもりだ。英語版を元にするつもりだが、私は英語は苦手なので、この作品の「本質」を示す部分だと私が思う部分だけを訳(意訳になるだろうが)してダイジェストにする。

まあ、冒涜的作業と思う人もいるだろうから、そういう人は、次回の「偉大なるギャッツビー」ダイジェストを読まなければいい。

念のために言うが、「物語」的部分はほとんど省略するので、ダイジェストではなく、作品の「エッセンス」と言うのが適切だと思う。つまり、一種の「作品評論」でもある。

ところで、このアホな死に方をした、どうやらギャングの小ボス、あるいは成り上がりチンピラらしい男がなぜ「偉大な」とされているか、ということを問題視した人はあまりいない気がする。

というのも、フィッツジェラルドはアメリカ文壇では群小作家のひとりだとされているからではないか、と思われるし、それも当然ではないか、と私は思うが、別の面では大作家たちが足元にも及ばない重要性を持った作家だとも思っている。たとえば、私はほとんど読んだことがないが、スタインベックとかフォークナーなどは、長い作品を書いただけの、根気のある鈍才作家だと見ることも可能だろう。そこは趣味の問題だ。

では、なぜフィッツジェラルドが重要作家だと私が思うのか。それは、彼の詩人性と思想性にある。このふたつは一体である。つまり、彼は詩も哲学書も書かなかった詩人であり思想家なのである。そして、小説を書く才能(「物語」を作る才能)が無いのに小説家になった、「道を間違えた」作家だ、というのが私の考えだ。

「偉大なるギャッツビー」は、私が昔から気になっている作品なのだが、小説を読んだこともなく、映画もまともに見たことがない。映画は、レッドフォード版をテレビで見たと思うが、ほとんど覚えていない。ところが、小説を読まなくても、私はこの作品を日本で一番理解している人間、いや、それは言い過ぎだが、この作品の精神をかなり理解している人間のひとりだという気がする。それは、この作品の本質が、作品冒頭に書かれたエピグラフ(引用句)にあると思うからだ。極論すれば、この小説を読まなくても、小説の大筋を知っていて、このエピグラフに感動できるなら、それはこの作品を本質的に理解したということである、と私は思う。何しろ、フィッツジェラルドは「小説の下手な小説家」なのだから、真面目に作品を読むと、かえって混迷に陥るとすら私は思うのである。

そこで、ダイジェスト好きの私が、この作品を思い切ってダイジェストしてみるつもりだ。英語版を元にするつもりだが、私は英語は苦手なので、この作品の「本質」を示す部分だと私が思う部分だけを訳(意訳になるだろうが)してダイジェストにする。

まあ、冒涜的作業と思う人もいるだろうから、そういう人は、次回の「偉大なるギャッツビー」ダイジェストを読まなければいい。

念のために言うが、「物語」的部分はほとんど省略するので、ダイジェストではなく、作品の「エッセンス」と言うのが適切だと思う。つまり、一種の「作品評論」でもある。

PR

メギドワ・ザホーシェンカ=蔵王恵

日系ロシア人のスパイ兼殺し屋またはテロリスト 殺人マシーン 超人的能力の美少女

日系ロシア人のスパイ兼殺し屋またはテロリスト 殺人マシーン 超人的能力の美少女

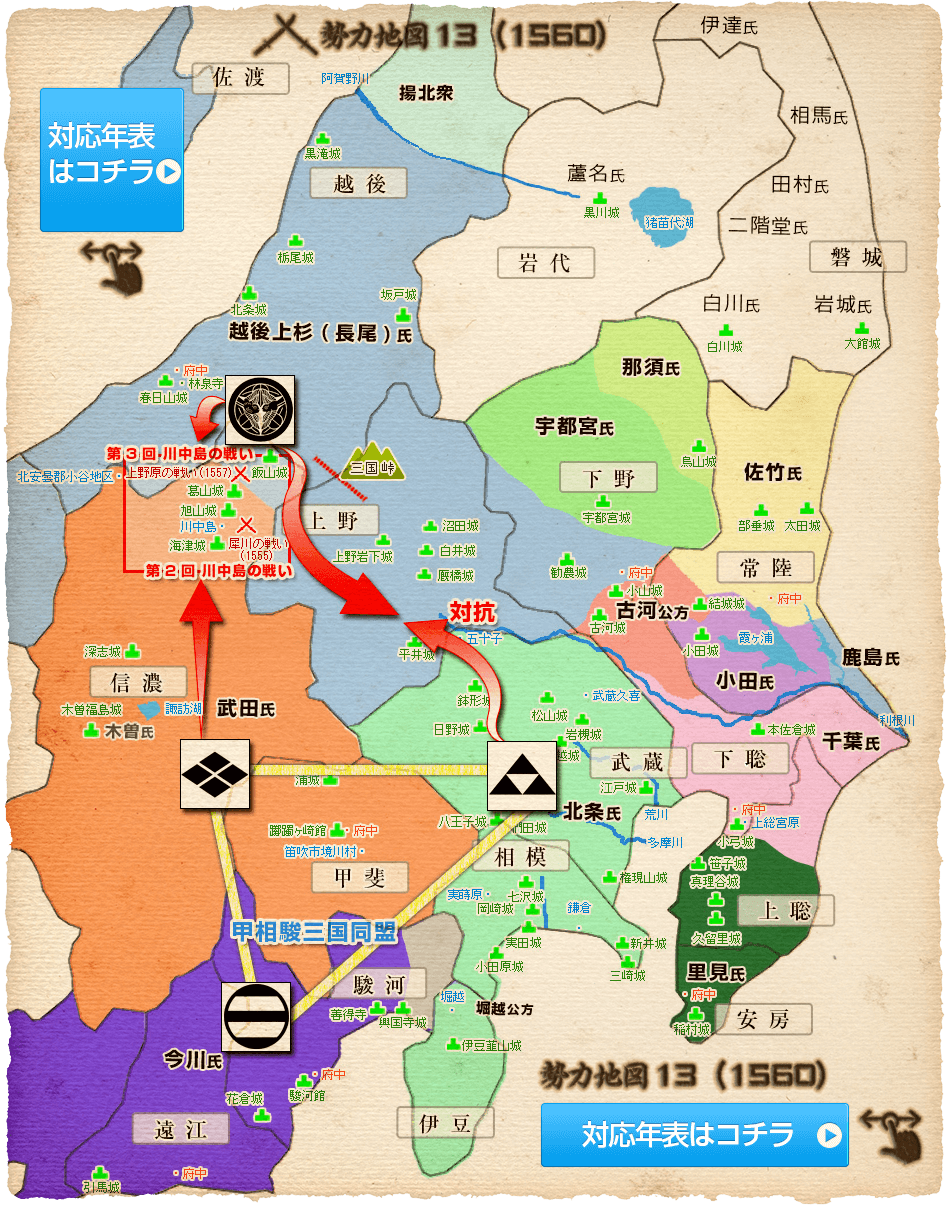

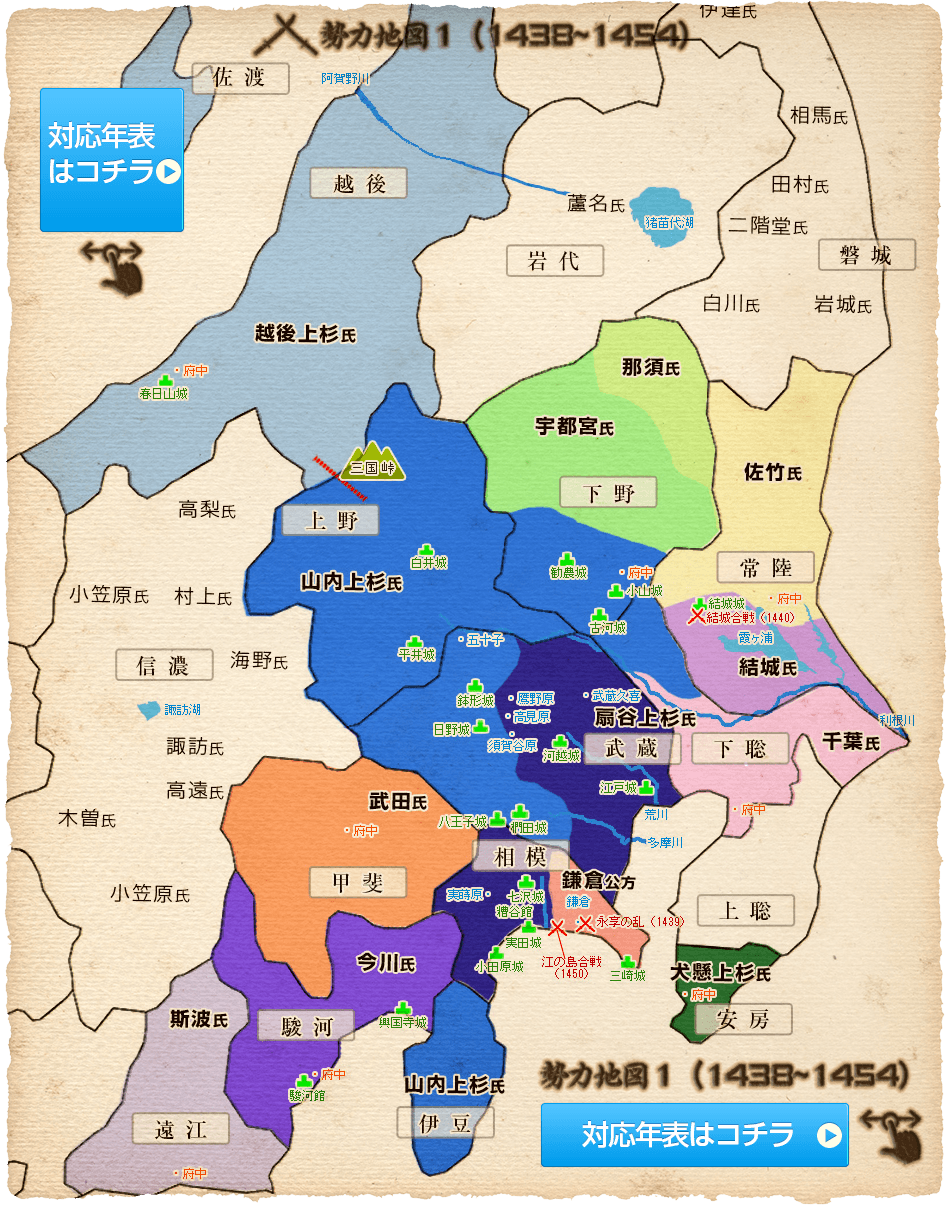

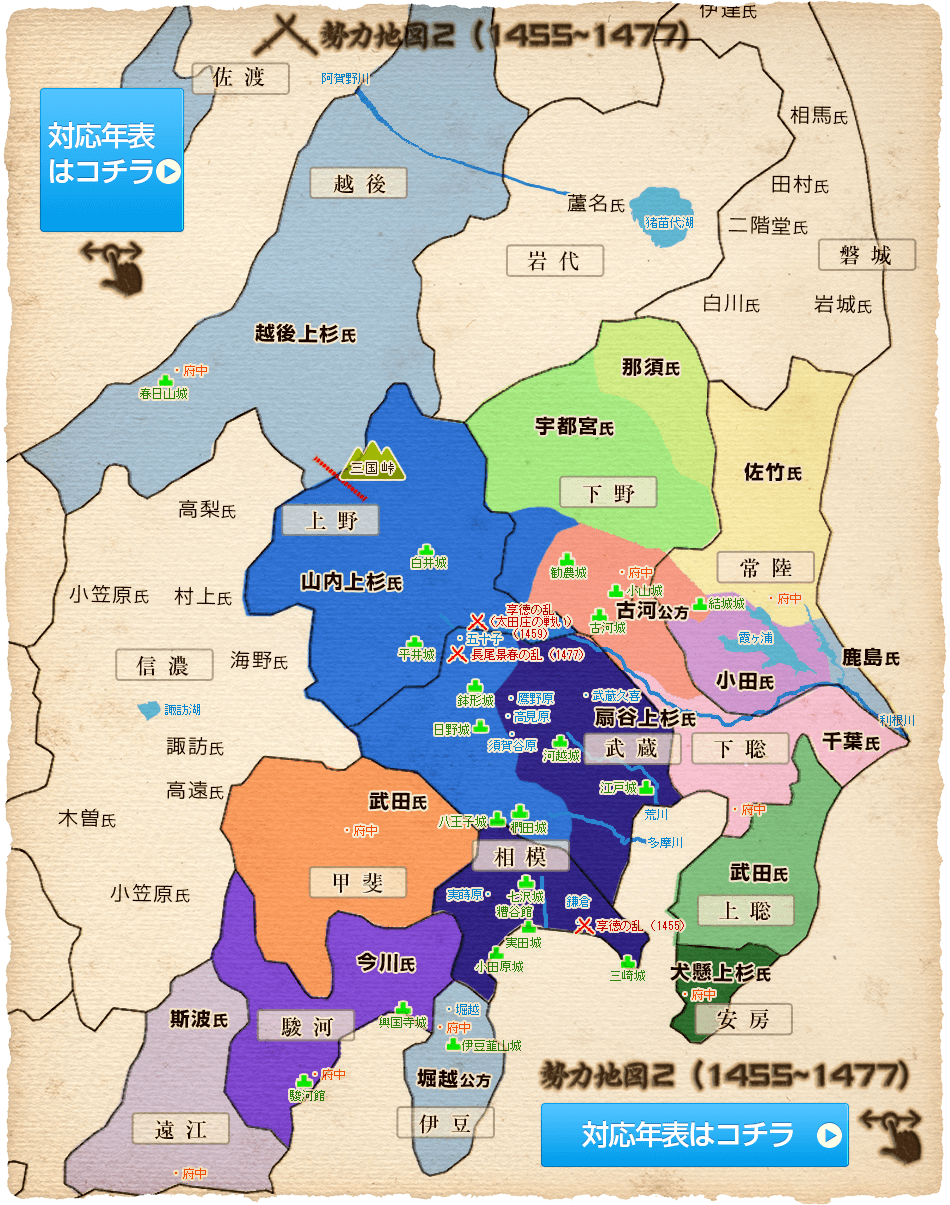

まあ、使うかどうかは分からないが、戦国時代初期(室町時代末期)の関東の政治情勢である。

この頃の「〇〇公方」とは要は将軍家(足利家)の親戚、くらいの意味だろう。本来は「天皇、朝廷(貴族)」を意味するが、彼らは武家の出であるので、平安からの貴族たちが彼らを本当に貴族と見ていたかどうかは怪しい。庶民の間でも、武家を「成り上がり」と見ていた可能性は高いと思う。要は、武家は「暴力」で権力を手にした連中なのである。権謀術数で権力を得た貴族がそれより偉いというわけでもないが。

室町幕府の滅亡の根底には、「応仁の乱」での幕府の無能さへの失望と同時に、世間のそうした足利家への軽蔑心があったのではないか。それが、後の「足利尊氏の悪役化」の一因でもあった気がする。子孫の不名誉が鼻祖に及んだわけだ。

(以下引用)

この頃の「〇〇公方」とは要は将軍家(足利家)の親戚、くらいの意味だろう。本来は「天皇、朝廷(貴族)」を意味するが、彼らは武家の出であるので、平安からの貴族たちが彼らを本当に貴族と見ていたかどうかは怪しい。庶民の間でも、武家を「成り上がり」と見ていた可能性は高いと思う。要は、武家は「暴力」で権力を手にした連中なのである。権謀術数で権力を得た貴族がそれより偉いというわけでもないが。

室町幕府の滅亡の根底には、「応仁の乱」での幕府の無能さへの失望と同時に、世間のそうした足利家への軽蔑心があったのではないか。それが、後の「足利尊氏の悪役化」の一因でもあった気がする。子孫の不名誉が鼻祖に及んだわけだ。

(以下引用)

ベストアンサー

1150021036さん

1349年に足利尊氏と弟の足利直義が対立(観応の擾乱)した際、直義に代わって政務を執るために上京した足利義詮の後を継いで鎌倉に下向した弟の足利尊氏四男足利基氏を初代とする。 関東管領を補佐役として関東10か国を支配した(陸奥国・出羽国も追加)が、代を重ねるに従って京都の幕府と対立するようになった。将軍家と身分差が少なく、幕府が危機に陥るたびにそれを脅かす行動をとる傾向が強まった。 1379年の康暦の政変の直前、第2代鎌倉公方足利氏満が幕府分裂の危機を察知して挙兵を企てたが、関東管領上杉憲春が諫死したことで断念した。また、1399年の応永の乱に際しては、今川貞世の仲介で大内義弘と第3代鎌倉公方足利満兼が連合を組む。一致団結して京都を攻めることが構想されたが、その前に大内義弘が戦死したため頓挫した。 永享の乱の際には関東管領上杉憲実とも対立し、第4代鎌倉公方持氏が敗れ1439年に自害させられたことで断絶した。 享徳の乱(1454~1482)で5代鎌倉公方足利成氏と室町幕府が支持する関東管領 山内上杉家・扇谷上杉家が対立すると、鎌倉公方足利成氏は利根川・渡良瀬川沿いで当時北関東の交通の要衝として栄えていた下総国古河へ逃走し古河公方として関東を統治する意思を見せた。幕府はそれを認めず新たな鎌倉公方として足利政知を関東に送り込んだが、政知は幕府から実権を与えられておらず関東の諸侯に命令を出せない状態であり、安全に鎌倉に入ることが出来ず、その勢力はほぼ伊豆国のみに限定され、伊豆国堀越を本拠地としたことから堀越公方と呼ばれることとなった。また以降は関東地方では山内上杉家、扇谷上杉家、古河公方、堀越公方と台頭してきた後北条家が互いに対立したり協力するようになる。 要は、ほとんど室町幕府将軍と官位が変わらなく、血縁的にも尊氏の子孫であり将軍と大差なく、管轄範囲は関東地方10か国で広すぎたので代を重ねるにつれて幕府と対立するようになった。

戦国初期の勢力争いは複雑怪奇で、「新九郎奔る」を読んでいても、さっぱり分からない。

であるから、そのあたりの時代や土地を話の舞台にして空想小説を書くのは無謀極まることではあるが、やってみたいので、やることにする。まあ、デタラメというか、「架空歴史」の話だという大前提で、それにもっともらしい雰囲気を与えるために、歴史的地名や人名、場合によっては歴史的事件を利用するだけである。まあ、とりあえず、最低限、下の太字の知識があればいいか。

鎌倉府は、関東及びその周辺を含む東国の経営にあたり、その長官を鎌倉公方と呼んだ。 2代将軍の足利義詮の弟基氏を初代公方として鎌倉に下向させ、その補佐役として上杉氏を関東管領とした。 公方は基氏の家系が世襲するが、代を重ねるごとに、将軍家との対立が深まり、将軍から任命されている関東管領との間も対立することになる。

今、何となくぼんやり考えている冒険小説の構想だが、登場人物は、すべて人間で、敵は主に人間だ。「水滸伝」の主人公側(盗賊、山賊)を敵側にするイメージである。ただし、敵側に密通している政府側の人間もいる。戦闘場面はリアリティ重視である。魔法は幻覚的なもの以外は出て来ない。

最後は、主人公たちが政府を作り、三国志的な話になる。

舞台も中国的なもの、あるいは中国そのものにするか、西洋中世的世界にするか、考慮中。→日本の戦国時代初期にする案で書く可能性が高い。

仲間のひとりを、「児女英雄伝」のヒロイン(性格も似ている)のような、義侠心のある日本刀使いの剣の名手(一見美少年風の男装)にし、

もうひとりは、ドワーフ的風貌の短躯でがっしりした豪傑、鎖鎌(ただし、鎌ではなく、鉄棒に鎖と分銅のついたもの)使いにする予定。

もうひとり、「三侠五義」の「白毛鼠」のような、ニヒルで冷酷で美男子の盗賊を仲間にするかどうか。それとも、敵にするか。(西洋人の落とし種で、髪が銀髪としてもいい。眠狂四郎的に)実写化するなら城田優。

主人公は弓の名人で、棒術の名手とする。ふだんは棒しか使わず、結果的に、人を殺さない。石投げも得意。性格は鷹揚闊達。呑気者だが、地頭はいい、勘もいい。目と耳と鼻が利く。体力抜群。狼並みの俊敏さ。熊並みの力。背は高い。筋肉質。顔は彫りが深い。

名前を新羅国光とする予定。私はどちらかといえば朝鮮・韓国人の男の性格は、陰湿で暴力的で陰謀好きな印象があってあまり好きではないが、「新羅三郎」という名前がなぜか好きなのである。本当なら、そのまま「新羅三郎」にしたいところだ。

高麗という苗字は『こうま、こうらい、こま、こうれい、こうり、たかれい、たかつぐ、たからい、たかよし、たかま』と呼ばれ、日本に2100人居るといわれています。

新羅の苗字は『にら、しんら』と呼び、日本に300人ほど居るそうです。

百済の苗字は『くだら、ひゃくさい』と呼ばれ、日本全国に800人いるといわれています。

この三つの苗字は皆さんもお分かりように、朝鮮半島の3国であった国の名前が、そのまま苗字になっています。

ただ、この方々に「あなたは朝鮮人ですか?韓国人ですか?」と聞くとだいたいは、「いいえ日本人です」と答えます。この苗字の由来は100%渡来人と断定は出来ませんが、古代朝鮮半島から日本へと渡り、その時につけた苗字か、秀吉時代の被虜人が当時付けられた名ではないかと考えられます。

まあ、日中洋の三種混合冒険小説だ。

先ほど考えたのだが、近距離から中距離での最強武器は槍ではないかと思う。ボクシングで相手のリーチが2メートルあるようなものだ。特に、刺突では最強。人間、いや哺乳動物一般は骨格的に「後退」の動きに向いていない。後ろに1メートル以上ジャンプして下がるのは無理である。つまり、槍の刺突から逃げられない。横へ逃げるなら、槍も横に振ればいい。槍の柄を相手が斬ろうとするなら、刀を振り上げた相手の顔を突けばいい。つまり、そういう動作はテレフォンパンチと同じで、予告的動作が生じるのである。

実際、戦国時代には歩兵(足軽、雑兵)は主に槍で戦ったのである。剣術は世の中が太平の時代になってから「趣味で」発生したにすぎない。槍は、馬上でも使える利点もある。

また、異世界冒険的な話なら、登場人物のひとりは、「手ぬぐい」で戦う男にしたい。手ぬぐいに石(拳大)を包み、それを振り回して相手を殴るのである。これは現実的な闘争でも有効だろう。パンチより何倍もの打撃を与え、こちらは殴っても拳も何も痛まない。常に、手ぬぐいと拳大の丸い石を所持し、即座にその「武器」を作るのである。で、必要ならその石を投げることもできるし、無くなってもいくらでも補充できる。

棒と手拭、これが新作小説の二大武器である。槍は、棒の先端に包丁か短刀を縛ればいい。

最後は、主人公たちが政府を作り、三国志的な話になる。

舞台も中国的なもの、あるいは中国そのものにするか、西洋中世的世界にするか、考慮中。→日本の戦国時代初期にする案で書く可能性が高い。

仲間のひとりを、「児女英雄伝」のヒロイン(性格も似ている)のような、義侠心のある日本刀使いの剣の名手(一見美少年風の男装)にし、

もうひとりは、ドワーフ的風貌の短躯でがっしりした豪傑、鎖鎌(ただし、鎌ではなく、鉄棒に鎖と分銅のついたもの)使いにする予定。

もうひとり、「三侠五義」の「白毛鼠」のような、ニヒルで冷酷で美男子の盗賊を仲間にするかどうか。それとも、敵にするか。(西洋人の落とし種で、髪が銀髪としてもいい。眠狂四郎的に)実写化するなら城田優。

主人公は弓の名人で、棒術の名手とする。ふだんは棒しか使わず、結果的に、人を殺さない。石投げも得意。性格は鷹揚闊達。呑気者だが、地頭はいい、勘もいい。目と耳と鼻が利く。体力抜群。狼並みの俊敏さ。熊並みの力。背は高い。筋肉質。顔は彫りが深い。

名前を新羅国光とする予定。私はどちらかといえば朝鮮・韓国人の男の性格は、陰湿で暴力的で陰謀好きな印象があってあまり好きではないが、「新羅三郎」という名前がなぜか好きなのである。本当なら、そのまま「新羅三郎」にしたいところだ。

高麗という苗字は『こうま、こうらい、こま、こうれい、こうり、たかれい、たかつぐ、たからい、たかよし、たかま』と呼ばれ、日本に2100人居るといわれています。

新羅の苗字は『にら、しんら』と呼び、日本に300人ほど居るそうです。

百済の苗字は『くだら、ひゃくさい』と呼ばれ、日本全国に800人いるといわれています。

この三つの苗字は皆さんもお分かりように、朝鮮半島の3国であった国の名前が、そのまま苗字になっています。

ただ、この方々に「あなたは朝鮮人ですか?韓国人ですか?」と聞くとだいたいは、「いいえ日本人です」と答えます。この苗字の由来は100%渡来人と断定は出来ませんが、古代朝鮮半島から日本へと渡り、その時につけた苗字か、秀吉時代の被虜人が当時付けられた名ではないかと考えられます。

まあ、日中洋の三種混合冒険小説だ。

先ほど考えたのだが、近距離から中距離での最強武器は槍ではないかと思う。ボクシングで相手のリーチが2メートルあるようなものだ。特に、刺突では最強。人間、いや哺乳動物一般は骨格的に「後退」の動きに向いていない。後ろに1メートル以上ジャンプして下がるのは無理である。つまり、槍の刺突から逃げられない。横へ逃げるなら、槍も横に振ればいい。槍の柄を相手が斬ろうとするなら、刀を振り上げた相手の顔を突けばいい。つまり、そういう動作はテレフォンパンチと同じで、予告的動作が生じるのである。

実際、戦国時代には歩兵(足軽、雑兵)は主に槍で戦ったのである。剣術は世の中が太平の時代になってから「趣味で」発生したにすぎない。槍は、馬上でも使える利点もある。

また、異世界冒険的な話なら、登場人物のひとりは、「手ぬぐい」で戦う男にしたい。手ぬぐいに石(拳大)を包み、それを振り回して相手を殴るのである。これは現実的な闘争でも有効だろう。パンチより何倍もの打撃を与え、こちらは殴っても拳も何も痛まない。常に、手ぬぐいと拳大の丸い石を所持し、即座にその「武器」を作るのである。で、必要ならその石を投げることもできるし、無くなってもいくらでも補充できる。

棒と手拭、これが新作小説の二大武器である。槍は、棒の先端に包丁か短刀を縛ればいい。

プロフィール

HN:

冬山想南

性別:

非公開

カテゴリー

最新記事

P R