日本書紀

みなさん、こんにちは。

(あ)

8年ほど前の2006年に私は昔のNTTのdoblogにこんなことをメモしていた。再掲しておこう。

この中から特に今回のメモに関連する部分をピックアップしておこう。

まず、「日本書紀」編纂の時代背景と必要性に関する部分。

その後、そういった天皇家の先祖代々のルーツのお話は、聖徳太子の時代に”タブー視”されるようになってきた。それが、中国から渡来した中国人による「仏教と漢字の伝来」にあると言われている。当時の舶来の人は中国人であり、まともな文字のなかった日本人には、漢字は今の英語のような公用語の役割を果たしたからである。

しかし、当時の日本人は、神道を信じていたために仏教の布教には適さなかった。と同時に、中国人渡来人にとっては、日本の神道は邪教、日本人は異教徒に見えたはずである。しかも日本にはすでに神話が存在した(これが、「阿波○□」や神代文字でかかれた「上記」というものかもしれない)。

そこで、この時代に日本の神話、歴史書を編纂する必要が出た。

この当時は、非常に面白い時代背景であると思う。日本古来の神道と中国渡来の仏教のせめぎ合いの時代であり、神道継承の天皇家と仏教に帰依した蘇我氏のような有力者の権力争いの時代だからである。

したがって、中国に負けない自国の歴史書編纂にあたって、2種類の勢力があったわけである。中国

よりに書きたいと思う者と古来の日本の神話に基づいて書きたいと思う者である。

次に、「日本書紀」の著者が何人いたか?という研究に関する部分。

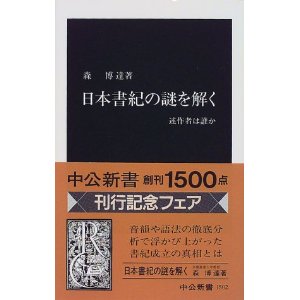

この問題を「漢字」の使用の立場から言語学的に証明しようとしたのが、どうやら「日本書紀の謎を 解く:述作者は誰か」(森博達 / 中央公論社 / 99/10/25)という本であるらしい。

この本の中で(もちろんまだ私は読んでいないのだが)、森博達氏が仮説として採用したのが、「日本書紀は2つの異なる系統の著者群によって書かれた」というものである。

「音韻論」から、「中国音によって書かれたα群」と「倭音に基づく仮名が含まれているβ群」に見事に分かれる。そして、「α群」は中国渡来人(中国語のネイティブ・スピーカー)によって書かれ、「β群」は仏教漢文を学んだ日本人である、というのである。

最初の記事は、この問題を今度は、「音韻論」ではなく、「天文学」という科学知識と照らし合わせみるという立場の研究である。河鰭(かわばた)公昭名古屋大名誉教授と谷川清隆国立天文台助教授らは、書紀の天文現象が中国の記録や計算結果と合うかどうか調べたという。

ここでは、「α群」=「A群(14-21、24-27巻を担当)」、「β群」=「筆者B群(1-13 、22、23、28、29巻)、不明(30巻)」と再定義している。一方、Aは、当時の日本の社 会常識に疎いことなどで渡来中国人、Bは、漢文の執筆能力が低いことなどで日本人(日本生まれの 渡来人子孫も含む)との推測している。

結果は、「音韻論」による森博達氏の結果を支持するものであった。

さて、もし2種類の著者たちがいたということが事実であったとすれば、

(1)中国渡来人の目的は何であったのか、

(2)歴史改ざんした痕跡があるのか、

(3)日本の古書を焚書(焼き払った)事実があるのか、

など、 こういったさまざまな疑問が浮かぶ。こうした疑問の数々に答えられたら面白いだろう。

(い)

実はこの問題の大半はすでに答えが出ていたのである。今回はそれをメモしておこう。

それがやはりこの本であった。

「竹内文書」世界史の超革命―人類の正史が記された超弩級のオーパーツ (「超知」ライブラリー) [単行本]

関連:

ダビンチ・コード?:日本史コードの方がもっと面白い!

日本語に秘められた謎:「NWOvs日本」と「超古代世界語は日本語だった!」

本当にこの本は何度読んでも面白い。

この著者の竹田日恵氏は、自分で発見した「裏面解読法」という素晴らしい手法によって、かつての著者たちが記した「表の史実」(=権力者の意向によりみんなを欺く表面上の偽りの歴史)とその中に込められた「裏の史実」(=権力者の支配下で表立っては書けないが、残しておきたい本当の歴史的事実)を読み解くことに成功したのである。

それも、竹田日恵氏は、古代人の知識人が開発して、当時頻繁に使っていた「暗号」と、その「暗号」によってその「暗号解読法」まで書かれていたことを発見したのである。これを「裏面解読法」と名づけたのである。

表面上の歴史=万葉仮名(漢字)で書かれた歴史 → 偽の歴史を明確に区別できることを発見したのである。

裏面上の歴史=「裏面解読法」によって書かれた歴史 → 本当の歴史

すると、そこから浮かび上がった「真実の日本書紀」の著者は、

2人いた

のである。まさに結果が、上の普通の文系の歴史学者の発見と同じことを見つけていたのである。(146ページ)

簡単にまとめると、こんなふうなことが書かれている。

表面の歴史:

元正天皇(げんしょうてんのう)時代、西暦720年に完成とされた。

裏面解析による歴史:

日本書紀には、前半と後半で、裏面の暗号の作り方が全く異なっていた。

前半→作者不明(おそらく、帰化朝鮮人学者)

蘇我稲目(そがのいなめ)時代にすでに書かれていた。

日本古来の祭祀(さいし)の仕方が書かれている。

後半→太安万侶(おおのやすまろ)が元正天皇時代に書いた。

渡来人帰化人による日本征服の実態が書かれている。

すなわち、作者が別人。

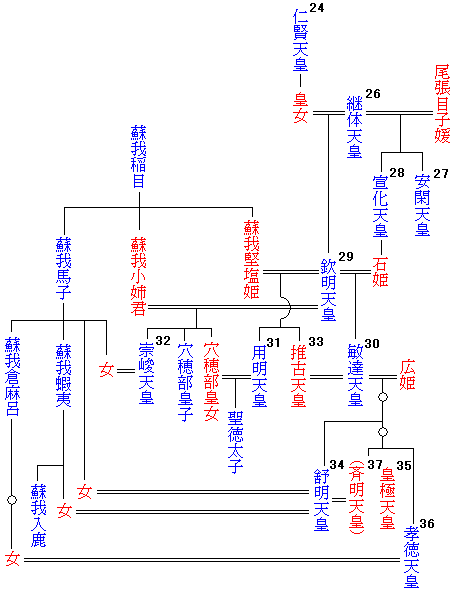

その時代の系図

というわけである。こういうことが「裏面解読法」によって分かるのである。

(う)

問題は、この「裏面解読法」によって、当時の時代背景や、何が起こったのかも分かったということである。

結論から言うと、20世紀の大東亜戦争と太平洋戦争という、第二次世界大戦後の日本とまったく同じことだったのである。

大東亜戦争は、日本が朝鮮半島や中国大陸とアジアを侵略した戦争と表面上の歴史では言われているわけだが、その後の歴史的事実から見れば、侵略された側の中国人と韓国人と朝鮮人が大量に日本に帰化したり、住み着いて、日本社会を「朝鮮化」したというのが、真実の歴史であろう。

ロッテ、ソフトバンク、イオン、オリックス、楽天、DeNA、DMM、武富士、レイク、パチンコ、アダルト、飲食、などなど、主要な大企業はいまや在日韓国人所有のいわゆる「ブラック(=韓国人)企業」である。(長者番付でブログ内検索)

聖徳太子の時代、大化の改新の時代。

実はこの時代もこれとまったく同じことが起こったというのである。

第二次世界大戦との類似は明白である。

7世紀 → 20世紀

新羅 → 北朝鮮

百済 → 韓国

白村江の戦い → 大東亜戦争

仏教徒 → 共産主義者

要するに、有名な「白村江の戦い」というのは、百済の王様が百済を犠牲にすることにより日本を弱体化させ、日本を乗っ取るために起こされた戦いだったということが分かったのである。

そして、もっとも問題は、その頭領がいるのである。それを竹田日恵氏は「陰謀団」と正確に呼んだ。

この百済の陰謀団の首領が誰だったか?

これはわからないらしいが、その手下の学者名は分かっている。

当時の高僧とされた、旻法師(みんほうし)、高向玄理(たかむくのげんり)、南淵請安(みなぶちのしょうあん)であった。

この陰謀団が、首領の指示の下、当時の天皇家を撹乱に撹乱して、日本列島乗っ取りを謀った。そして誕生したのが、「大化の改新」であった。

つまり、いまの朝鮮系が「改革、改革」、「革新」、「革新」というのと同じことである。そして、ミンス党がまったく同じことをした。

それが、「大化の改新」の内容だったのである。

こういうことが「裏面解読法」で初めて明かされたのである。

そして、全てが完了し、天皇が「傀儡政権下のお飾り天皇(ロボット天皇ともいう)」になった時、それに喜んだ百済の方から送られたものが、「白雉(はくち)」というものである。そして、年号が「白雉」となった。西暦650年のことである。

これを持ってきた奴が、長門国(山口)宍戸の国司、草壁醜経(くさかべのしこぶ)だったという。まあ、陰謀団の首領が山口にいた?さもありなん、ですナ。

この意味も裏面解読法によれば、こうなるという。

表→聖王が天下を治めているめでたいしるし

裏→天皇の正しい政治を空しくしてしまった

実際、歴史愛好家や日本書紀のファンや読者、そして竹田日恵の本を読めば分かるように、この時代にはたくさんの天皇が殺害されたのである。陰謀団によって。

この点も戦後の日本とまったく同じである。たくさんの善良な日本人や日本人の起業家や政治家が無碍に殺害されたのである。

というわけで、いま現在では、韓国人が、「日本人が最初に韓国朝鮮半島を侵略し、悪いことをしたのが白村江の戦い」などといっているが、それもまたまったくの嘘であったのである。すべては逆だった。

つまり、セウォル号の沈没の時と同様で、新羅と唐の連合軍によって百済滅亡の危機の際、日本を引きずり込んで日本の国力を弱体化し、日本を仏教国にする名目で乗っ取りを謀ったのである。これが真実の歴史だった。

とまあ、そういうことが、「裏面解読法」によって分かったらしいのである。きちんと裏面に記載されいているのである。

いや〜〜、驚き、桃の木、サンショの木である。

日本も太平洋戦争というと聞こえはいいが、要は朝鮮人の陰謀団にていよく日本を乗っ取られただけである。

まあ、アメリカもユダヤ人に同じようにして乗っ取られたわけですナ。

どうやら、この手法はかなり昔からある有名な手法のようで、たぶんローマ時代以前からある。いまはこの手法がどこから来たのか?だれが発明したかを研究中。そのうちメモすることもあるだろう。

たいへんだ〜〜。やられた〜〜といって。ある家庭に助けを求め、その主人に助けてもらうが、その主人が敵にボコボコにされてやられてしまう。その隙にその嫁さんと家族をごっそりいただく。

とまあ、よくその辺で見る風景の国家バージョンということですナ。くだらね〜〜話だナア。

おまけ:

白村江の戦いで、なぜ日本軍が全滅すべき戦略に乗せられても全滅しなかったか?というと、事前に日本軍の指揮官の廬原君臣(いほはらのきみのおみ)が百済の王様、豊樟(ほうしょう)の罠を見破ったからである。何か不審に思った君臣が百済王に指示された作戦に乗った振りをして密かに作戦を変えたのである。これが、太安万侶が裏面に書き残した史実であるという。常に罠を掛ける。鎌掛ける。これが朝鮮族の脳である。

そろそろこの数千年の歴史に本当の決着を付ける時が来た。日本族か支那朝鮮族かどっちかが完全に滅ぶべきである。共存共栄は不可能だ。

俺はそう思うがナ。

まあ、いずれにせよ、我々の思惑に無関係に、イルミナティーは本気でこれをやるらしいからナア。たぶん、俺の予想では、2022年。東京オリンピックの2年後であろう。この辺から本格的に第3次世界大戦が始まるらしいと私はだいぶ前から予想しているわけである。なにかワクワクするナア。水爆背負って特攻に行く。北京かソウルか平壌か。大和魂の血が騒ぐ。まあ、俺個人の妄想だがナ。

おまけ2:

ついでにメモしておくと、「平成」という元号も同じであろうということになる。「平」=「平たくする、征服する」、「成」=「なしとげる」であるから、「平成」の表の意味が「平和になった」という意味であるのに対し、「平成」の裏の意味は、「韓国人による日本征服が実現した」という意味となる。つまり、「平成26年」とは、「韓国人が日本を征服して26年」という意味である。これは事実と合っている。この現実の歴史と合っている。

ということは、「今現在も陰謀団の首領が存在する」ということである。

果たしてどこの誰さんかいナ?

一番可能性の高いのは、ビルダーバーグ会議のメンバーのただ一人の日本人がいるが、その御方(朝鮮顔)ということでしょうナア。(ビルダーバーグ会議日本人でブログ内検索)

おまけ3:

ここでもやっているように、別々の時間に自分が学んだこと、読んだこと、知ったこと、計算したこと、証明したこと、体験したこと、すでに知っていたこと、こういったことをなんとなく忘れずに覚えておき、時期が来れば、自ずと結びつく時がくる。そして、バラバラだった知識の断片が少し統合されてストーリーがより鮮明になる。こういうことをすること、これが学問であると私は考えている。科学は知識の断片化を行うものだが、学問は知識の統合化を行うものである。この意味では、科学者と学者は向きが逆である。