3: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)17:23:31 ID:iBp

ワイ「言ってることはわからんけど書いてもらえばわかるやろ」

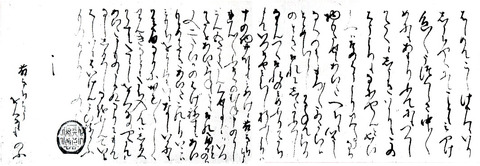

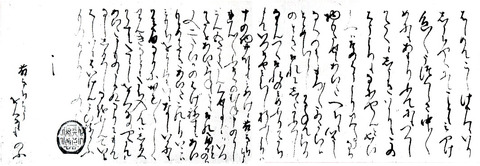

4: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)17:24:55 ID:jcY

>>3

なお、信長の手紙

34: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:35:20 ID:2Ff

>>4

そうめん?(難視)

5: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)17:27:04 ID:P63

現代語が通じるのなんてせいぜい100年前くらいが限界やろ

6: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)17:29:57 ID:bjm

実際ヒョロガリJ民でも平均身長が150cmくらいの時代ならバット1本で無双できるやろ

9: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)17:52:12 ID:vgC

>>6

150cmでもあいつら農作業やらで鍛えられとるからな…

その辺のおんJ民じゃ返り討ちにあうやろ

14: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:12:47 ID:tYK

>>9

いくら重労働しとっても筋肉になるタンパク質が

そもそも足りんから武士とか騎士やないとヒョロヒョロやで

戦国時代だろうと中世ヨーロッパだろうと

たぶん現代で170センチ身長ある奴やったら

別に知識とかなんもなくてもそこそこの足軽程度には活躍できると思うで

20: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:18:07 ID:98k

>>14

背は低いけど100kgの荷物背負って何キロも歩いたりするやつおるで

24: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:20:28 ID:tYK

>>20

そういうのどうせ嘘とわからんから話盛っとるで

戦国時代、江戸時代とかは文献でだけ「2メートル超えの英雄」がまあまあ出てくるけど

写真とか撮って記録取るようになった明治時代から急に身長低くなってる

31: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:33:55 ID:98k

>>24

度量衡が違う三国志の時代と勘違いしとるんやないか?

有名どころは鎧や着物残ってるし

2メートル超えの英雄は言うほど出てこないぞ

33: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:35:19 ID:mEs

>>24

130とか140の中に2メートルとかいたら化け物やろなぁ

盛ってるやろうけど、もし本当だったらと思うとワクワクするわ

37: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:37:46 ID:1En

>>24

現代でも80越えの小さい婆ちゃんがデカい荷物背負って歩いたりするやん

40: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:55:22 ID:98k

>>37

戦後の昭和でさえ野菜とか雑貨をいっぱい背負って田舎から汽車で都会にきて

売り歩いてる映像あるで、野菜水分多いし相当重いやろ

ワイのジッジは75歳まで灯油缶(約15キロ)2つの30キロを

500m離れたガソスタ(途中急こう配の坂あり)まで歩きで買い行って運んでたで

ワイは手伝おうとして50m歩いてギブアップやったけど

41: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:58:48 ID:mEs

>>40

ジッジすげぇな…

近頃の若いもんは…ってずっと昔から言われ続けてるって言うけど、もしかしたら本当に劣化していってるのかもわからんね…

25: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:22:26 ID:vgC

>>14

やっぱり栄養状態は大事やね

当時はあわとかきびとか食ってるイメージやけど、肉とか魚とかは農民はあんまり食わんかったんかな

食ってたとしても味付けとか気になるわ

塩とか流通しとったんかな…

26: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:25:57 ID:tYK

>>25

日本の場合は仏教で基本肉食が禁止ってのがあるからな

そうじゃなくてもまともに豚とか牛とかを肥えさせるようになるのは

農業生産向上で人間が食いきれん量の米・小麦・雑穀が作れ始めてから(=豚に食わせるエサの余裕ができてから)やからな

ちなみに塩はかなり大昔から流通しとると思うで

28: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:30:03 ID:WaW

>>26

あっおいまてい(江戸っ子)

肉食禁止は僧だよ

鹿やら猪はふつうに食べてたゾ

7: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)17:30:19 ID:zRA

四則計算ができるだけで内政で無双できる

8: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)17:36:16 ID:Icf

出だしで思いっきり挫折するようなタイムスリップ物がほしいな

こいつら頭おかしんか…みたいな反応してほしい

絶対腰引けるわ

10: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:06:27 ID:mEs

彡;(゚)(゚) (言葉は通じなくても身振り手振りでなんとかなるやろ…ワイの方が頭ええやろし違いさえ見せつければこっちのもんよ…)

彡( )( )「農業なんてやった事ないし薬になる植物なんて分からへん…

ワイの現代の知識なんて全く意味ないんや…」

11: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:08:09 ID:mEs

┏━━━━━┓

┃ / \ ┃

┃ / \┃

┃ (゚) (゚)ミ ┃

┃ 丿 ミ ┃

┃ つ ( ┃

┃ ) ( ┃

┗━━━━━┛

13: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:09:10 ID:bAy

>>11 はみ出てる定期

15: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:13:49 ID:pp4

足軽とかクソザコナメクジなんですが…

16: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:15:08 ID:mEs

現代人が過去や異世界に行ったってすぐに殺されて終わりや

よっぽどの能力がないと生きていけないんや

17: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:15:30 ID:nv7

病気・不衛生環境「よろしくニキーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww」

18: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:15:48 ID:Nmv

そんなラノベがありましたねえ

19: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:17:15 ID:N6C

結局産まれた時代が一番だってね

21: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:18:37 ID:2Ld

水どうにかせんとあかんな

後はどうにか現代風カステラとか作って売れんやろか

23: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:19:07 ID:WaW

>>21

砂糖・小麦「ないです」

27: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:28:55 ID:1En

ヒャッハーがデフォの当時の庶民相手じゃ多少の体格差は吹っ飛びそうな気がするわ

そもそもお行儀よくタイマンなんかせんやろうし

29: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:30:22 ID:qAS

今の恵まれた時代でダメな奴はどこ行ってもダメなんやろな

30: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:30:29 ID:XQ2

ある程度の歴史知ってれば教祖くらいにはなれるんちゃう?

35: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:36:51 ID:XQ2

肉食しないのって禁忌ってより冷蔵技術がなかった方が大きいと思う

38: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:42:17 ID:tYK

>>35

いや、肉を冷蔵しなくても食う直前に豚を殺せばええだけやから

冷蔵技術自体はあんまり大きい影響はないと思う

それよりはやっぱり牛豚を殖やして養うだけの余剰穀物が十分あるかどうかの違いとちゃうか?

今は機械化農業で作った穀物を腐るほど牛や豚にやって肥えさせてるけど

36: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:37:21 ID:esa

なお明治時代の主婦

39: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)18:49:08 ID:P63

>>36

ヒェッ…なんやこいつら…

42: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)19:12:38 ID:JPN

米にもタンパク質は含まれてるから筋肉は普通につくからな

体格は大きくならないけどパワーはちゃんとある

43: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)19:17:54 ID:zRA

江戸末期やけど飛脚の写真あったよな

筋肉ムキムキでヤバかった記憶

44: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)19:18:29 ID:ViZ

おんJ民ならタイムスリップ先で野球広めろや

45: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)19:20:32 ID:zRA

>>44

パワプロのサクセス戦国編かな?

46: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)19:21:13 ID:Ujq

いっこくどうは芸人として生き残りそう

47: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)19:22:02 ID:PoU

数学が出来れば軍の内政で活躍できそう

48: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)22:42:54 ID:vgC

>>47

戦国時代あたりって四則演算出来るやつってそんな居なかったんかな

そして数字出来ても活用出来なくて終わりそう

49: 名無しさん@おーぷん 2016/12/23(金)22:53:50 ID:oHZ

>>48

軽く調べたら江戸時代以前は伝統職っぽい

後、ワイらの良く知ってる算数の基礎は関孝和が出て来るまで無いみたいやで

?

?